| Um remédio para matar ou salvar o SUS? | ||||||||

Em

entrevista recente, Richard Sennet apontou a tendência atual de adoção

de um modelo em que as organizações já não empregam trabalhadores, mas

compram trabalho. O mesmo estaria se passando com o Estado

|

||||||||

| por Sonia Fleury | ||||||||

| Será possível pensar um Estado sem funcionários, carreiras, saberes e

instituições próprias que sejam a materialização do interesse público em

áreas que até mesmo a Constituição define como de relevância pública,

como a saúde? Para alguns gestores governamentais, a resposta afirmativa

a essas questões fundamenta-se em algumas premissas: a) a perene

convivência entre público e privado na saúde; b) o aperfeiçoamento

dessas relações por meio de mecanismos contratuais; c) a inexorabilidade

da integração entre público e privado em um sistema nacional de saúde. A primeira premissa tende a confundir a existência pioneira das organizações filantrópicas, hoje integradas como prestadoras do Sistema Único de Saúde (SUS), com a recente emergência do setor empresarial de serviços de saúde. A criação do mercado de saúde no Brasil não se deu de forma espontânea, sendo resultante da política dos governos militares ao subsidiarem o financiamento da construção da rede privada, garantindo sua expansão por meio de contratos com o setor público, em detrimento da rede pública existente. A naturalização da relação público-privada nos serviços de saúde procura obscurecer o caráter político da construção desse mercado, do qual o SUS se tornou prisioneiro. A segunda premissa sustenta-se na inevitabilidade da convivência e nas vantagens da redução do Estado, delegando a prestação a um ente privado, com mais agilidade no trato do pessoal e liberdade para compras e investimentos sem licitações. Ou seja, de um só golpe livra-se do entulho democrático, criado para proteção dos servidores e da administração pública – do Regime Jurídico Único (RJU) à Lei n. 8.666 – evitando, de quebra, os controles internos, externos e sociais. Todos esses instrumentos, considerados imprescindíveis para fazer valer a primazia do interesse público sobre o privado, deixam de importar quando se parte da falácia da indistinção entre os dois. As parcerias público-privadas (PPPs) em saúde seriam mais um passo nessa trajetória rumo à consolidação das relações do setor privado no interior do SUS. Em sua modalidade mais completa, implicam a construção e o equipamento das unidades hospitalares pelo setor privado e posterior contratação de seus serviços pelo governo. Isso só se tornou realidade com a primeira PPP hospitalar do Hospital do Subúrbio, estabelecida pelo governo do PT da Bahia, sendo, porém, uma tendência em expansão, com editais abertos em Minas, São Paulo e Rio. Antes, predominou o modelo paulista, no qual o governo provê a unidade de serviço e contrata uma entidade gestora (Organização Social de Saúde − OSS). Nesse caso, houve preocupação de exigir experiência de no mínimo cinco anos na administração dos serviços próprios de saúde e aprovação do contrato pelo Conselho Estadual de Saúde. Já no Rio de Janeiro nem mesmo essas precauções foram tomadas, o que permitiu a confluência perversa entre os interesses do Estado em busca da redução de encargos e a necessidade de captação de recursos públicos por parte de organizações sociais. Assim, instituições vistas como bastiões na defesa do interesse público passam a ser gestoras privadas de serviços públicos terceirizados, como o Viva Rio, ou a intermediar contratos terceirizados, como a Fiotec. O pragmatismo envolto em interesse público não consegue acobertar o comprometimento dessas instituições com interesses particulares. Já a nova modalidade inaugurada com a primeira PPP vai além da terceirização, ao prever a construção do hospital pela iniciativa privada e sua contratação pelo governo com base em metas de remuneração por produção e qualitativas. Essa parece ser a nova tendência que se consolida e amplifica os problemas já existentes na relação de parceria em saúde. Quais seriam esses problemas? Muitos deles já fazem parte de nossa experiência na relação com o setor privado e outros podem ser deduzidos da experiência internacional das PPPs em saúde, que conseguiram abalar até as sólidas bases financeiras do sistema de saúde inglês, sem aumentar a equidade ou a eficiência. Diferenciações ocorrem nas modalidades de contrato e remuneração de profissionais, atuando, às vezes, na mesma unidade com diferentes vínculos, gerando uma subversão de hierarquias e da lógica do planejamento. Os pacientes do SUS tendem a ser discriminados em unidades privadas, em função do valor da tabela de pagamento do Sistema − situação que se pretende perpetuar por meio da reserva legal de leitos hospitalares para convênios, prevista em São Paulo. O financiamento público a unidades privadas tem aumentado sistematicamente, justificado pelos aportes de conhecimentos que elas trarão ao sistema público. No entanto, ao não investirem na rede pública, esses recursos podem estar aumentando sua defasagem em relação à rede privada, situação até agora não avaliada. A defesa das parcerias enfatiza a definição de metas, flexibilidade e eficiência como principais argumentos em favor da execução das ações pelo setor privado. Por meio de um contrato transparente, as PPPs aumentarão a capacidade estatal de fazer uma gestão mais flexível, reduzir a politização e os custos, monitorar metas e qualidade. No entanto, a experiência internacional nos ensina que o resultado pode ser o oposto do desejado. Os principais problemas apontados na literatura internacional são: Processos de precificação em saúde são extremamente complexos, visto ser um dos setores mais dinâmicos em incorporação tecnológica. Contratos longos, de 25 anos, tendem a fracassar na estimativa de preços, sendo o prejuízo assumido ou pelo governo, com maior ônus financeiro, ou pelo paciente, quando o provedor reduz a qualidade. A atenção em hospitais públicos no Reino Unido custou menos que em Hospitais PFI (PPP). O impacto das PPPs sobre as desigualdades em saúde foi nulo. O gasto público com saúde aumentou em vez de reduzir. A politização ocorre na medida em que o governo atual se beneficia da inauguração de unidades de serviços, cujos custos serão amortizados nas décadas seguintes. Agências internacionais patrocinaram as PPPs, inclusive com a exclusão dos contratos de leasingdo cálculo da dívida pública. Na crise europeia, os contratos com as PPPs mostraram-se inflexíveis, acarretando um ônus maior para cortes em outros setores da administração pública. Usuários e especialistas reclamam que a transparência legalmente assegurada no setor público não se aplica aos contratos das PPPs, que justificam ser segredo parte do negócio privado. Por fim, a alegação maior de que as PPPs seriam uma solução para o setor da saúde não só por resolver o problema da gestão, mas também o do financiamento, ao injetar recursos privados, parece ser uma grande falácia. Se os problemas começaram com a sistemática redução do financiamento da União para a saúde – DRU, pagamentos indevidos, redução da porcentagem do PIB –, comprometendo a gestão e a qualidade dos serviços públicos, a solução encontrada parece acentuar tais problemas. Para ver se o fluxo de recursos caminha do privado para o público, como apregoado na PPP ou ao contrário, basta fazer um exercício e identificar que as empresas vencedoras das parcerias são também as principais financiadoras das campanhas políticas. Não por acaso, são também as principais beneficiárias de financiamento público subsidiado via BNDES, para o qual a União emite títulos públicos, aumentando a dívida pública e reduzindo a capacidade de financiamento dos sistemas universais de educação e saúde. Além disso, as beneficiárias das PPPs são isentas de contribuições que financiam a seguridade social, fechando-se assim o círculo. Enfim, ao igualar o público e o privado em busca de crescente interação rumo a um projeto de nacionalização do sistema de saúde, o que se está fazendo é reduzir progressivamente o papel do Estado a financiador e comprador, o que seria decretar a morte progressiva do SUS.

Sonia Fleury

Doutora em Ciência Política, professora titular da Escola Brasileira de

Administração Pública e de Empresas (Ebape/FGV), onde coordena o

Programa de Estudos da Esfera Pública (Peep), ex-presidente do Centro

Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e membro da Plataforma Política

Social – Agenda para o Brasil do Século XXI. |

||||||||

| 02 de Outubro de 2012 | ||||||||

| Palavras chave: SUS, saúde, saúde pública, Richard Sennet, Plataforma Política Social, trabalho, hospitais, trabalhadores, serviços públicos, sistema de saúde, parceria público privada, BNDES | ||||||||

| Compartilhe: |

||||||||

| comentários | ||||||||

| 3 comentários | ||||||||

|

Artigos, ensaios, pesquisas de interesse geral - política, cultura, sociedade, economia, filosofia, epistemologia - que merecem registro

terça-feira, 30 de outubro de 2012

Um remédio para matar ou salvar o SUS? - do Diplô Brasil

domingo, 28 de outubro de 2012

SIP: Sociedade da Informação Privada

Por Paulo Cannabrava Filho, no jornal Hora do Povo

A Sociedade Interamericana de Imprensa, SIP (ou Sociedad Interamericana de Prensa, em espanhol), é uma entidade internacional de proprietários e editores de jornais e revistas. Foi idealizada em 1926 durante o Congresso Panamericano de Imprensa, formada majoritariamente por proprietários de jornais, alguns jornalistas. Consolidou-se em Havana, ainda na Cuba de Batista, em 1943. A partir de 1945 os proprietários estadunidenses assumiram o controle e impuseram, em 1950, o voto por jornal em lugar do voto por país. Desde então os Estados Unidos, com a maioria dos votos, detêm a hegemonia na direção da entidade. Já em 1960 tinham 559 membros contra 199 da América Latina.

O jornalista, escritor e poeta venezuelano Miguel Otero Silva (1908-1985), fundador do El Nacional de Caracas, jornal que dirigiu por longos anos, referindo-se à SIP, da qual participara da refundação nos anos 1940, dizia: “Os jornalistas latino-americanos devem chegar à conclusão de que a SIP já não tem nenhuma relação com eles. E devem em consequência, trabalhar pela celebração de um verdadeiro congresso continental de jornalista, inspirado nas normas que deram lugar à criação de nossa antiga e hoje adulterada sociedade.” Otero fazia parte de uma categoria de jornalistas e editores em extinção.

Os integrantes da SIP confundem os conceitos de liberdade de expressão com os de livre empresa no marco do liberalismo econômico. A posição é das mais inconsistentes, pois o liberalismo econômico levou à ditadura do capital financeiro transnacional sobre a economia mundial de tal forma que, até mesmo o conceito de livre empresa tende a desaparecer diante da voracidade dos monopólios.

No campo do Direito, a comunidade internacional recomenda que os conceitos de liberdade de expressão devem considerar os problemas relativos ao acesso e à participação da população no processo de comunicação. Tanto no plano nacional como no internacional, o critério de livre fluxo da informação tem que dar lugar ao de uma circulação mais equilibrada da informação, que rompa com o isolamento a que estão relegadas as nações mais pobres.

O Direito precisa ser revisto. Vivemos outros tempos em que novas classes emergiram e não podem continuar à margem do sistema jurídico. Direito não pode ser encarado como nos tempos coloniais que servia unicamente aos interesses da classe dominante. A ciência jurídica tem que se adequar à nova realidade, recolhendo a contribuição da evolução do pensamento da humanidade nos aspectos da cultura e da filosofia, da política e da ideologia. Deve contemplar o direito das grandes maiorias excluídas socialmente.

Os fóruns e organismos especializados da comunidade internacional, desde a segunda metade dos anos 1960, estão discutindo e sistematizando os novos conceitos sobre o direito à informação, considerando o direito de acesso e o de participação como partes intrínsecas do direito de comunicação. E há que considerar também que não basta ser informado. É preciso compreender a informação recebida, o que torna a situação muito mais complexa.

Ideias velhas em tudo tempo novo

Em 2008 a assembleia geral da SIP, realizada em Madri, elegeu presidente o colombiano Enrique Santos, do diário El Tiempo. Suas primeiras declarações foram de condenação aos governos de Chávez, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia, acusando-os de atentarem contra a liberdade de expressão. O interessante é que nesses dois países, à época, só havia jornais de oposição. Até hoje, em qualquer banca de jornal de Caracas eles existem em profusão. É tamanha a liberdade que se desfruta na Venezuela que o ex-presidente estadunidense Jimmy Carter teve que admitir que ali o processo é realmente democrático.

Em 2012, na 68ª Assembleia da SIP, realizada em São Paulo, voltou a reunir-se a nata das oligarquias midiáticas latino-americanas e do Caribe com os empresários estadunidenses. Estes, apesar de hegemônicos, já não se preocupam com impor a linha como faziam até há pouco tempo. Atuam, algumas vezes, até mesmo como moderadores do ímpeto conservador e reacionário de nossas oligarquias detentoras de meios.

Nos EUA, como aqui, os meios fazem parte do sistema de dominação e, mesmo assim, lá estão sujeitos a regulações e dão espaço a um jornalismo de reportagens e juízos críticos de profissionais afetos à ética. A propriedade cruzada nas grandes corporações midiáticas ainda é proibida naquele país. Na Nossa América a mídia oligarca filiada à SIP é uníssona. Salvo a ligeira diferença idiomática entre o espanhol e o português os jornais parecem feitos pela mesma pessoa, exatamente como é aqui.

No temário da reunião da SIP havia assuntos de real importância e que foram tratados por especialistas de renome. Houve uma boa discussão sobre os modelos a serem seguidos pelos meios, particularmente os jornais, diante do avanço irrefreável das TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).

A questão dos pagamentos de direitos autorais no universo digital foi outro tema de importância, apesar de que essa preocupação não favorece os autores de fato. Isso porque tem sido praxe na Nossa América a apropriação e distribuição remunerada de matérias pelas empresas sem contemplar os autores. Outra prática lesiva tem sido forçar os profissionais a escrever para vários meios, diferentes pessoas jurídicas, e ser remunerado por apenas uma delas. Não remuneram os autores pelas matérias que vendem.

Coniventes a séculos com o modelo de desenvolvimento predatório, os proprietários se mostraram preocupados com a busca de sustentabilidade na comunicação. Certamente não aprofundaram no tema da comunicação para a sustentabilidade, pois atingir tal objetivo no capitalismo predador que eles defendem é simplesmente impossível.

Mostraram-se também preocupados com a violência contra jornalistas no exercício da profissão. Estavam bem informados. Disseram que neste conturbado período que atravessamos 30 jornalistas foram assassinados no hemisfério, oito dos quais no Brasil. Ninguém apontou as causas reais geradoras da violência. Ficaram no de sempre: tráfico, mandantes, etc.

Para debater sobre Liberdade de expressão e direito à informação, não poderiam ter escolhido nada melhor, realmente. Conhecendo-os não é preciso ouvi-los para saber o que dizem. São todos eles marteladores de uma nota só, servos intelectuais do Império: Fernando Henrique Cardoso, o D. João VI redivivo para entregar o país à voragem do Império; Roberto Civita, o dono do Grupo Abril. Quem um dia já leu Veja e tem o sentido da ética sabe que os Civita não têm moral para arguir sobre liberdade de expressão, direito à informação ou mesmo critérios éticos no jornalismo.

Outra figura expressiva presente nesse debate confirma a intenção dos organizadores. Alan García, dirigente da Apra peruana, chegou à Presidência da República, associou-se ao “Consenso de Washington” e deixou o país em frangalhos e as Forças Armadas sob controle dos EUA. García na sua juventude pertencia às hordas fascistas da Apra (Aliança Popular Revolucionária Americana) que saiam às ruas depredando e queimando o que lhes parecia adversário político.

Presidentes e subserviência

O novo presidente da SIP é o equatoriano Jaime Mantilla, proprietário do diário Hoy. Não é por mero acaso que nomeiam um oligarca do Equador, país em que um governo em obediência à Constituição está promulgando leis que regulamentam os meios de comunicação. Não por coincidência, quando Salvador Allende assumiu a presidência do Chile, assumiu o comando da SIP Agustin Edward, o chefe do clã dono do Mercúrio o grande jornal nacional chileno e, a partir de 1973, assumiu a direção outro chileno, Raul Silva Espejo, diretor do também Mercúrio. Edwards recebeu algo em torno de 100 milhões de dólares (valores atualizados) para comandar a campanha midiática contra o governo da Unidade Popular.

Às críticas da SIP, o presidente equatoriano Rafael Correa responde que são a mesma coisa que uma associação comercial, pois representam os donos das empresas, representantes das oligarquias herdadas dos tempos coloniais que nunca se preocuparam com os reais problemas da população, com um poder real que nunca foi limitado ou mesmo contestado.

Além do presidente de turno, hoje o equatoriano, a SIP mantém um presidente eterno (vitalício), o estadunidense Scott C. Schrz, do Herald Times. Como novo diretor secretário está Bartolomé Mitre, proprietário de La Nación de Buenos Aires que junto com Ernestina Herrera de Noble, proprietária do Clarín, perdeu o controle que exerciam sobre a fabricação e comercialização de papel para imprensa. O Clarín de Buenos Aires, de jornal diário passou a ser um dos maiores conglomerados midiáticos do continente, perdendo só para o Grupo Globo. Ambas empresas familiares que cresceram à sombra das ditaduras que assolaram tanto a Argentina como o Brasil. Além disso, se declararam em guerra contra o governo de Cristina Kirchner por estar impondo regras constitucionais aos meios, como por exemplo, o fim da propriedade cruzada das grandes corporações.

Sombra contra as luzes

Ignácio Ramonet [1] aponta que se deve apostar em um jornalismo de luzes para dissipar as sombras da atualidade. Como? Na França nem o Le Monde, considerado por décadas o baluarte da livre expressão, escapou dos monopólios. De empresa administrada por seus trabalhadores em cooperativa passou às mãos do grupo Hachette.

O grupo Mondatori, do italiano Berlusconi, após joint venture com a Randon House, do grupo alemão Bertelsmann AG, passou a ser o maior truste editorial europeu. Berlusconi já havia se apropriado das principais editoras italianas, inclusive as mais tradicionais como Feltrinelli e Einaudi e agora avança sobre as principais editoras na Europa. Na Espanha já possui o El Mundo e quinze casas editoriais, através das quais conquista os países da América Latina. Adquiriu as melhores casas, como Grijalbo e Plaza & Janes com sedes no México e na Espanha; a Sudamericana na Argentina.

Seguindo a lógica do mercado, o que interessa para essas editoras são obras e autores que vendem, geralmente ficção e autoajuda, reduzindo o já parco espaço para as obras de reflexão sobre a realidade no campo da história, da sociologia, da filosofia. Não há uma política voltada a proteger a produção editorial, privilegiando o autor nacional, resguardando os direitos autorais. As poucas bibliotecas que temos não têm recursos para oferecer um acervo atualizado para a população e temos poucas editoras que se preocupam com as obras de reflexão

Na Itália, Berlusconi domina as rádios, televisões e jornais expandindo-se para Europa e outras plagas. Já é um dos maiores grupos de mídia no planeta. A Espanha também está globalizando suas grandes empresas editoriais. Além da Telefônica, que atua em telefonia e televisão, a Editorial Planeta já possui empresas no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai, Venezuela e nos Estados Unidos. A Planeta continua comprando na América Latina, não só na área de livros mas também de mídia. Na Colômbia por exemplo, além do diário El Tiempo, de maior tiragem e de sustentação do clã Uribe, possui mais três jornais e uma rede de televisão. Recentemente a revista inglesa Economist festejou o relançamento do jornal El Espectador por uma família oligarca, considerando que um pouco de diversidade fará bem à democracia colombiana, já que todos os demais meios estavam sob controle de Uribe. A Opus Dei tem 600 diários, 50 emissoras de rádio e TV e 12 agências informativas.

Na Grã Bretanha, o magnata australiano Rupert Murdoch, que não cessa de comprar meios na Europa e Estados Unidos, em depoimento ao Parlamento britânico admitiu que dita as linhas editoriais dos jornais The Sun, de maior tiragem na Inglaterra, e News of the World, além de nomear a direção no The Times e Sunday Times. Nos primeiros casos admitiu que instruiu os jornais a apoiar as iniciativas de George Bush, inclusive a invasão ao Iraque. Em julho de 2008, trocou a direção do diário Washington Post [2] para garantir mais fidelidade, certamente.

Luzes contra a sombra

Na América Latina, de maneira geral, historicamente os grandes jornais e revistas, emissoras de rádio e televisão, pertencem a famílias ou oligarquias que defendem exclusivamente seus interesses, por sua vez subordinados aos interesses do capital transnacional. Mas aqui também a oligopolização e concentração virou regra. E aqui vale tudo. As megacorporações controlam redes nacionais de jornais, revistas, televisão, internet, propriedade cruzada que até nos EUA é proibida.

A propriedade cruzada — ou seja, o controle de mais de uma plataforma de âmbito nacional, tais como, TV, rádio, jornais e agências de notícias — proibida nos EUA, aqui se transformou em atração para o grande capital.

Além da Globo, cresceram à sombra protetora da ditadura os conglomerados Folha de São Paulo/UOL/Abril em São Paulo, o grupo Zero Hora no Rio Grande do Sul. Quando se percebe o dano que esses monopólios causam à Nação, bem como se constata a importância de sistemas informativos integrados regionalmente, fica difícil entender a posição do governo brasileiro, sempre favorecendo interesses da SIP, mesmo quando contrários aos interesses nacionais.

Esperamos que a ausência da presidenta Dilma na última reunião dos donos da mídia continental seja uma sinalização de que a “ficha caiu” e reforce a decisão de investir num sólido sistema de comunicação e informação nacional – a exemplo do que já ocorre simultaneamente em vários países – e não apenas integre como fortaleça um ágil e eficiente sistema regional. No caso específico do Brasil, já passou a hora de o governo – como bem demonstra toda a parafernália midiática em torno do julgamento do chamado “mensalão” — regulamentar os dispositivos constitucionais que enfrentam os monopólios e oligopólios de mídia e garantem a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, para ampliar o número de vozes.

Neste sentido creio que é muito importante reforçar a campanha “Para expressar a liberdade – uma nova lei para um novo tempo”, desenvolvida pelos movimentos pela democratização da comunicação. Afinal, cabe ao estado a implementação de políticas públicas que assegurem este direito humano.

[1] Ignacio Ramonet, jornalista espanhol, diretor do hebdomadário Le Monde Diplomatic, edição em castelhano que agora circula em português no Brasil onde mantém também uma versão na internet. Integra o comitê organizador do Fórum Social Mundial.

[2] Katharine Weymouth, a nova Publisher, logo depois de tomar posse contratou o executivo Marcus Brauchli para substituir na direção editorial o prêmio Pulitzer Leonard Downie Jr que estava há 17 anos no cargo.

sábado, 27 de outubro de 2012

O crime organizado pelos banqueiros

Jornal do BrasilMauro Santayana

A invenção da moeda, contemporânea à do Estado, foi um dos maiores lampejos da inteligência humana. A primeira raiz indoeuropeia de moeda é “men”, associada aos movimentos da alma na mente, que chegou às línguas modernas pelo verbo sânscrito mányate (ele pensa). Sem essa invenção, que permite a troca de bens de natureza e valores diferentes, não teria havido a civilização que conhecemos.

A construção das sociedades e sua organização em estados se fizeram sobre essa convenção, que se funda estritamente na boa-fé de todos que dela se servem. Os estados, sempre foram os principais emissores de moeda. A moeda, em si mesma, é neutra, mas, desde que surgiu, passou a ser também servidora dos maiores vícios humanos. Com a moeda, vale repetir o lugar comum, cresceram a cobiça, a luxúria, a avareza — e os banqueiros.

A moeda, ou os valores monetários, mal ou bem, estavam sob o controle dos Estados emitentes, que se responsabilizavam pelo seu valor de face, mediante metais nobres ou estoques de grãos. Nos tempos modernos, no entanto, a sua garantia é apenas virtual. Os convênios internacionais se amarram a um pacto já desfeito, o Acordo de Bretton Woods, de 1944. A ruptura do contrato foi ato unilateral dos Estados Unidos, sob a Presidência Nixon, ao negar a conversibilidade em ouro do dólar, moeda de referência internacional pelo Acordo.

Essa decisão marca o surgimento de uma nova era, em que o valor da moeda não se relaciona com nada de sólido. Os bancos, ao administrá-la, deveriam conduzir-se de forma a merecer a confiança absoluta dos depositantes e dos acionistas, e assegurar essa mesma confiabilidade às suas operações de crédito. O papel social dos bancos é o de afastar os usurários e agiotas do mercado do dinheiro. Mas não é desta forma que têm agido, sobretudo nestes nossos tempos de desmantelamento dos estados.Hoje, não há diferença entre um Shylock shakespereano e qualquer dirigente dos grandes bancos.

Na Inglaterra, o escândalo do Barclays, que se confessou o primeiro banco responsável pela manipulação da taxa Libor, provocou o espanto da opinião pública, mas não dos meios financeiros que não só conheciam o deslize como dele se beneficiavam.

Segundo noticiou ontem El Pais, os dois grandes executivos da Novagalícia, surgida da incorporação de duas instituições oficiais da província galega — a Nova Caixa e a Caixa Galícia — e colocada sob o controle de Madri em setembro do ano passado, pediram desculpas aos seus clientes, por ter a instituição agido mal. Entre outros de seus malfeitos, esteve o de enganar pequenos investidores mal informados, entre eles alguns analfabetos, com aplicações de alto risco, ou seja, ancoradas em débitos podres, as famosas subprimes, adquiridas dos bancos maiores que operam no mercado imobiliário do mundo inteiro.

Além disso, os antigos responsáveis por esses desvios, deixaram seus cargos percebendo indenizações altíssimas. E os novos administradores tiveram sua remuneração reduzida, por serem as antigas absolutamente irracionais. Com todas essas desculpas, a Novagalícia quer uma injeção de 6 bilhões de euros a fim de regularizar a sua situação.

Este jornal reproduziu, ontem, artigo de The Economist, a propósito da manipulação da taxa Libor, por parte do Barclays, e disse, com a autoridade de uma revista que sempre esteve associada à City, que não há mais confiança nos maiores bancos do mundo, como o Citigroup, o J.P.Morgan, a União de Bancos Suíços, o Deutschebank e o HSBC. Executivos desses bancos, de Wall Street a Tóquio, estão envolvidos na grande manipulação sobre uma movimentação financeira total de 800 trilhões de dólares.

Para entender a extensão da falcatrua, o PIB mundial do ano passado foi calculado em cerca de 70 trilhões de dólares, menos de dez por cento do dinheiro que circulou escorado na taxa manipulada pelos grandes bancos. A Libor, sendo a taxa usada nas operações interbancárias, serve de referência para todas as operações do mercado financeiro.

O mundo se tornou propriedade dos banqueiros. Os trabalhadores produzem para os banqueiros, que controlam os governos. E quando, no desvario de sua carência de ética, e falta de inteligência, os bancos investem na ganância dos derivativos e outras operações de saqueio, são os que trabalham, como empregados ou empreendedores honrados, que pagam. É assim que estão pagando os povos da Grécia, da Espanha, de Portugal, da Grã-Bretanha, e do mundo inteiro, mediante o arrocho e o corte das despesas sociais, pelos governos vassalos, alem do desemprego, dos despejos inesperados, das doenças e do desespero, a fim de que os bancos e os banqueiros se safem.

Se os governantes do mundo inteiro fossem realmente honrados, seria a hora de decidirem, sumariamente, pela estatização dos bancos e o indiciamento dos principais executivos da banca mundial. Eles são os grandes terroristas de nosso tempo. É de se esperar que venham a conhecer a cadeia, como a está conhecendo Bernard Madoff. Entre o criador do índice Nasdaq e os dirigentes do Goldman Sachs e seus pares, não há qualquer diferença moral.

Os terroristas comuns matam dezenas ou centenas de cada vez. Os banqueiros são responsáveis pela morte de milhões de seres humanos, todos os anos, sem correr qualquer risco pessoal. E ainda recebem bônus milionários.

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Antônio Gramsci e o herói do “mensalão” Raimundo Rodrigues Pereira

Antônio Gramsci e o herói do “mensalão”

Como o ministro Barbosa armou para o público sua “historinha” e, com ela, rebaixou o nível do debate que deveria ter sido feito sobre o grande escândalo político

Raimundo Rodrigues Pereira, via Retrato do Brasil

Não há a menor dúvida de que o PT, que se dizia o grande partido da ética na política, paga hoje o preço de, ao chegar à Presidência da República, em 2003, ter mergulhado fundo no pântano dos financiamentos clandestinos das campanhas eleitorais. A avaliação de que o chamado “mensalão” é “o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção da história do Brasil” é outra coisa. Está nas alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel. Do mesmo gênero foi a avaliação de Antônio Fernando de Souza, que o antecedeu no cargo e encaminhou, em 2006, a denúncia que resultou na Ação Penal 470 (AP 470), agora em julgamento na suprema corte de Justiça do País.

Pode-se dizer também que essa avaliação que supervaloriza os erros cometidos pelo PT é da oposição ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já está formulada nas conclusões da principal das comissões parlamentares de inquérito que investigaram o caso a partir de julho de 2005, após a denúncia espetacular de Roberto Jefferson. Mas, com certeza, a pessoa que transformou esse conteúdo numa peça com aparência de justiça para ser vendida à opinião pública foi o ministro Joaquim Barbosa, que cuida do “mensalão” desde que o caso chegou ao STF, em 2006, com o pedido feito pelo procurador-geral Souza para que fosse aberto um inquérito na corte, visto que diversas pessoas acusadas tinham o chamado foro privilegiado.

Para lembrar

Na Justiça brasileira, pessoas com foro privilegiado – deputados como João Paulo Cunha, José Dirceu, Roberto Jefferson e outros, denunciados por Souza na época – só podem ser processadas e julgadas pelo STF, ao contrário das pessoas comuns, julgadas na chamada primeira instância, com direito a recorrer a uma alçada superior.

Uma etapa inicial do processo judicial é o inquérito, cujas investigações são feitas pela polícia. Ele é dirigido por um promotor, um advogado do Ministério Público. Decisões suas que afetem os direitos constitucionais dos acusados, como, por exemplo, uma busca em sua residência, devem ser aprovadas por um juiz a quem o inquérito precisa ser comunicado. No caso de nossa história, em função do foro privilegiado, o inquérito, de número 2.245, foi comunicado ao STF, o promotor foi o procurador-geral da República e, o juiz, o ministro Barbosa.

Após o inquérito policial, o procurador verifica se há indícios suficientes para mover uma ação penal destinada a julgar os acusados. Em caso positivo, encaminha denúncia ao juiz e este a examina para dizer se a aceita ou não. No caso, Barbosa examinou a denúncia e a aceitou. A seguir, encaminhou seu voto ao plenário do STF, que o aprovou e abriu a AP 470.

Na ação penal, presidida por um juiz, são preparados os chamados autos do processo, com depoimentos, perícias, documentos, apresentados a ele sob as regras do contraditório, ou seja, as duas partes, acusação e defesa, devem ter amplo acesso às provas produzidas, com o direito de contraditá-las.

Finalmente, concluída a fase de formalização dos autos, a ação vai a julgamento; no caso, o da AP 470 começou no início de agosto passado.

Barbosa surgiu como um herói para a grande mídia conservadora do Brasil quando concordou com a denúncia encaminhada por Souza e, no plenário do STF, em fins de agosto de 2007, apresentou um voto de 430 páginas, lidas ao longo de 36 horas em cinco dias, defendendo a justeza de aceitar a denúncia. Seu voto pela abertura da AP 470 foi amplamente aceito.

Até então Barbosa era relativamente estigmatizado. Fora escolhido para ser ministro do STF pelo presidente Lula, logo no começo de seu primeiro mandato, por ser negro, numa espécie de exercício da política de cotas raciais. Isso, de certo modo, foi mal recebido por expoentes da mídia mais conservadora que são contra esse critério para preenchimento de parte das vagas públicas em várias instâncias; no caso, o STF.

Seu encaminhamento vitorioso da denúncia contra o “mensalão” petista, o chamemos assim, mudou radicalmente essa imagem e lhe valeu elogios estridentes. “O Brasil jamais teve um deplorável escândalo como o ‘mensalão’. Como compensação, também jamais teve um ministro como Joaquim Barbosa”, disse Veja em sua edição do início de setembro de 2007, num artigo de capa no qual enumerava suas qualidades de menino pobre que estudou muito e venceu na vida e sua sofisticação, desde falar várias línguas, vestir-se em lojas chiques pelo mundo e conhecer com detalhes a vida em Paris, Nova Iorque, Los Angeles e San Francisco.

Mas, essencialmente, Veja elogiava o fato de Barbosa ter se convencido da tese apresentada na denúncia de Souza em 2006, e encampada pela revista desde meados de 2005, de que “uma quadrilha liderada pelo ex-ministro José Dirceu movimentara dezenas de milhões de reais para corromper parlamentares em troca de apoio político”. Veja destacava, essencialmente, a sagacidade de Barbosa em transformar a denúncia do procurador-geral numa peça para o convencimento do público. Diz a revista: “Sua obsessão era a forma do voto, a estrutura, a ordem dos capítulos [...] Joaquim Barbosa fez um voto inteligente. Subverteu a ordem da denúncia preparada pelo procurador-geral da República.”

Souza apresentou uma denúncia dividida em sete capítulos. No quinto, por exemplo, falava de R$50 mil recebidos pelo deputado João Paulo Cunha, na época presidente da Câmara dos Deputados, e R$326 mil recebidos por Henrique Pizzolato, então diretor de Comunicação e Marketing do Banco do Brasil (BB). Eles tinham apresentado essas quantias como sendo dinheiro do caixa 2 confessado por Delúbio Soares, tesoureiro do PT, e Marcos Valério, dono de agências de publicidade com serviços prestados ao BB e à Câmara. O procurador-geral dizia que, nos dois casos, o dinheiro era, de fato, suborno.

No terceiro capítulo, Souza apresentava dois tipos de operações da agência DNA com o BB como sendo a fonte de desvio de R$2,9 milhões e R$73,8 milhões de dinheiro público para as empresas de Valério. Barbosa mudou a ordem da apresentação dos supostos crimes: começou sua “historinha”, como disse na ocasião ao diário O Estado de S.Paulo, pelo capítulo 5, no qual Souza tentava provar a corrupção de Cunha e Pizzolato. Depois foi para o 3, no qual Souza procurava mostrar que o dinheiro do esquema Soares–Valério viria, de fato, de desvio de dinheiro público. Deixou por último o capítulo no qual Dirceu é acusado de formar uma quadrilha, articulada com outras duas – uma de publicitários e outra de banqueiros –, para corromper o Congresso. Com essa forma, o escândalo ficou mais compreensível, “o capítulo anterior jogava luz sobre o capítulo subsequente”, como disse, na época, Barbosa ao Estadão.

Barbosa reorganizou a denúncia do procurador-geral, mas com um voto unitário. No julgamento, quando, como relator, foi o primeiro a votar, já quase no final de agosto, após os pronunciamentos da acusação, pelo procurador-geral Gurgel, e das defesas, pelos advogados dos 38 réus, ele acabou impondo – com a ajuda do presidente da corte, Ayres Britto – a votação fatiada, para espanto dos ministros Ricardo Lewandowski, revisor da AP 470, e Marco Aurélio de Mello e protestos da maioria dos advogados dos réus.

O fatiamento parece ter sido o grande truque de Barbosa. É uma espécie de técnica como a de comer o pirão a partir das beiradas, onde está mais frio. No caso, começar a julgar a complexíssima tese do “mensalão” a partir de um ponto que é quase um senso comum: o de que os políticos são corruptos e é grande o desvio de dinheiro público para proveito deles próprios. Certos setores da classe média e da burguesia brasileira devem fazer isso até com uma espécie de consciência culpada: deve-se notar que, no “mensalão”, a acusação tenta provar um desvio de dinheiro público de perto de R$100 milhões. Já a Receita Federal está cobrando de centenas de milhares de pessoas físicas e jurídicas R$86 bilhões em “débitos vencidos”. Desse total, R$42 bilhões são atribuídos a 317 grandes contribuintes (15 pessoas físicas e 302 jurídicas) – ou seja, um montante que equivale a mais de 420 vezes o dinheiro envolvido no “mensalão”.

Cunha e Pizzolato foram as vítimas iniciais. Mas a história do ex-diretor do BB é, sem dúvida, a principal. Após a acusação de Barbosa, Pizzolato foi condenado quase unanimemente pelos outros dez ministros por quatro crimes: corrupção passiva, porque teria recebido R$326 mil para favorecer Valério; lavagem de dinheiro, por ter recebido dinheiro em espécie e ocultado essa movimentação; um “pequeno peculato”, por ter desviado R$2,9 milhões por meio dos chamados bônus de volume, isto é, recursos dados pelos veículos de promoção e mídia em função do volume de serviços cobrados do BB, que seriam devidos ao banco, mas foram dados para uma empresa de Valério com a anuência de Pizzolato; e um “grande peculato”, pelo desvio de R$73,8 milhões, que também seriam do BB e foram dados para a mesma empresa de Valério, a partir de um fundo de incentivos ao uso de cartões da bandeira Visa.

O que Barbosa fez ao começar pelas “historinhas” de corrupção é o oposto do que se recomenda num debate intelectual sério. Como disse o pensador italiano Antônio Gramsci, nesse tipo de discussão, na luta de ideias, ao contrário do que se faz na guerra, quando se come o pirão pelas beiradas, procurando destruir o inimigo atacando-o por seus pontos mais fracos, deve-se começar pelo ponto forte, o essencial da argumentação adversária. O propósito na luta de ideias não é destruir o adversário, como se faz com o inimigo na guerra, mas derrotar suas ideias errôneas e, dessa forma, contribuir para elevar o nível popular de consciência e informação.

Barbosa não é nenhum Gramsci. Fez o contrário, procurou contar uma “historinha”. Estavam em debate duas posições. De um lado, a dos maiores criminalistas do País, que defendem os acusados com a tese do caixa 2. Essa tese foi desenvolvida por Soares e Valério, já em 2005. Eles apresentaram provas e testemunhos de terem repassado clandestinamente R$55 milhões para pagar dívidas de campanha do PT e partidos associados a ele nas eleições. Disseram que o dinheiro vinha de empréstimos tomados – pelo PT, mas, principalmente, pelas empresas de Valério – nos bancos mineiros Rural e Mercantil de Minas Gerais. De outro lado estava a tese da maioria da CPMI dos Correios, a tese do “mensalão”. Ela dizia que os R$55 milhões admitidos pelos acusados como caixa 2 não existiam. Seriam dinheiro público os R$76,7 (73,8 + 2,9) milhões da soma do grande e do pequeno peculatos de Pizzolato, desviados do BB para Valério.

As quantias teriam sido fraudulentamente camufladas como empréstimos pelo publicitário com ajuda dos banqueiros do Rural. Os R$326 mil que chegaram a Pizzolato seriam o suborno para ele fazer o desvio. Os banqueiros do Rural teriam feito a simulação porque estariam interessados num prêmio que Dirceu, “chefe da quadrilha política”, poderia obter do Banco Central para eles: a “bilionária” liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco, como diz Gurgel em sua peça acusatória. E Dirceu e sua quadrilha política queriam o dinheiro para comprar o apoio de partidos no Congresso para o governo Lula.

Como juiz, a nosso ver, para encarar o debate de frente, Barbosa deveria ter começado por dar seu veredito sobre a acusação, isto é, dizer se a tese do “mensalão” fora ou não provada. Deveria fazer isso examinando a argumentação da defesa, a tese do caixa 2, e fazer isso com todo o empenho, para eliminar qualquer dúvida razoável em favor dos acusados, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

Note-se bem: ninguém pode dizer que os réus são inocentes se o propósito for corrigir os males do processo eleitoral brasileiro, totalmente corrompido pelo dinheiro. Muitos dos acusados são participantes confessos, em maior ou menor grau, de um crime eleitoral: o uso de dinheiro clandestino para financiamento de candidatos e partidos. Ao escrever sobre esse tema, poucos meses depois do ocorrido (ver no livro As duas teses do mensalão, Editora Manifesto, 2012, o capítulo “O PT no seu labirinto”, escrito em setembro de 2005), já dizíamos, por exemplo, o que está sendo observado agora por alguns analistas: os R$4,1 milhões repassados por meio do chamado Valerioduto para o PP não podiam ser vistos como verba para pagamento de despesas de campanhas passadas. A adesão do PP à base do governo Lula foi tardia. Em 2002 esse partido, assim como o PMDB, se coligou com o PSDB no apoio à candidatura de José Serra à Presidência. É outro, no entanto, o caso de PT, PTB, PL e de seus políticos que receberam dinheiro do esquema. Dos R$55 milhões distribuídos por meio do esquema Soares–Valério, a maioria foi para o próprio PT: R$23,6 milhões – sendo o equivalente a R$10 milhões depositados numa conta no exterior para Duda Mendonça, que, como se sabe, foi o marqueteiro da campanha de Lula à Presidência e de vários candidatos do PT a governador nas eleições de 2002. A segunda maior parte – R$11,2 milhões – foi para o PL, que estava coligado com o PT desde a formação da chapa presidencial, com Lula encabeçando-a e com o empresário mineiro José Alencar como vice. Mais R$4 milhões foram para o PTB, de Roberto Jefferson. No 1º turno da eleição presidencial de 2002, o PTB formou a chamada aliança trabalhista, com o PDT e o PSB, para apoiar Anthony Garotinho, o candidato à Presidência dessa última agremiação. No 2º turno, o partido de Jefferson apoiou a candidatura de Lula. Por que o Valerioduto não repassou verbas para o PSB pagar suas campanhas de 2002? Por que não deu dinheiro para o PCdoB, outro de seus aliados históricos? Por que PTB, PP e PL são partidos, como se diz, mais fisiológicos, corrompíveis, digamos? É claro que pode ter havido compra de partidos, que candidatos possam ter usado o esquema clandestino Valério–Soares para melhorar suas contas pessoais e que, portanto, a tese do caixa 2 não dá conta de todos os detalhes e não ajuda, de forma alguma, diga-se mais, a limpar as estrebarias formadas pelo dinheiro e pelos poderosos que o oferecem para orientar, em função de seus interesses, o processo democrático. Quem, dentre os defensores da tese do caixa 2, pode ter certeza de que os banqueiros do Rural e do BMG não queriam favores do governo? É claro que queriam.

Mas o problema em discussão não é esse. A tese do caixa 2 é a da defesa. Ela não tem, a serem seguidos os princípios do direito penal, o ônus da prova. É a acusação que está sendo julgada na AP 470. É a tese do “mensalão”, encaminhada pelo procurador-geral Gurgel em sua sustentação oral feita em 2 de agosto, na abertura do julgamento da AP 470. E é a forma como o relator Barbosa está levando os seus colegas do STF a julgá-la. É nossa opinião que, ao não dar um voto unitário inicial à altura das dimensões que o julgamento adquiriu, Barbosa visou, de modo doloso – para usar um termo jurídico –, abrir caminho para a vitória da tese do “mensalão”. Empenhou-se na defesa dessa tese, buscando em seu apoio todos os indícios e suposições da fase do inquérito e praticamente ignorando as provas e testemunhos produzidos para os autos pela defesa, os quais, pela lei brasileira, deveriam ser os determinantes para a condenação dos acusados. Como disse o experiente sociólogo Wanderley Guilherme dos Santos, em entrevista publicada pelo jornal Valor Econômico em 21 de setembro: “Temo que uma condenação dos principais líderes do PT, e do PT como partido, acabe tendo por fundamento não evidências apropriadas, mas o discurso paralelo que vem sendo construído.” O jornal então lhe perguntou se ele achava que os ministros estavam “dizendo, nas entrelinhas do julgamento”, que “o tribunal condenará alguns réus sem fundamentar essas condenações em provas concretas”. Ele respondeu: “É uma espécie de vale-tudo. Esse é meu temor. O que os ministros expuseram até agora é a intimidade do caixa 2 de campanhas eleitorais e o que esse caixa 2 provoca. A questão fundamental é: por que existe o caixa 2? Isso eles se recusam a discutir, como se o que eles estão julgando não fosse algo comum – que pode variar em magnitude, mas que está acontecendo agora, não tenho a menor dúvida. Como se o que eles estão julgando fosse alguma coisa inédita e peculiar, algum projeto maligno”.

Barbosa adotou o método da “historinha” para ganhar o público a partir dos preconceitos existentes contra a política. E também porque, observada na sua estrutura, a tese do “mensalão” é muito complexa e frágil. Ela precisa de uma superorganização criminosa. Precisa de três quadrilhas – associação criminosa que envolve, em cada uma, pelo menos quatro pessoas – unidas num mesmo propósito e com divisão de tarefas. As três quadrilhas devem ter uma hierarquia, porque, segundo essa tese, Dirceu, da quadrilha política, é o poderoso chefão e seria o articulador e comandante do grande esquema.

As deformações decorrentes do encaminhamento dado à AP 470 por Barbosa podem ser vistas com mais precisão em alguns absurdos cometidos no tratamento de questões financeiras essenciais. A quadrilha dos banqueiros teria grande interesse em falsificar os empréstimos da dupla Valério–Soares, de olho, por exemplo, na liquidação “bilionária” do Banco Mercantil de Pernambuco. Ocorre, no entanto, como disse repetidas vezes o advogado de um dos banqueiros, o ex-ministro Márcio Thomaz Bastos, que essa liquidação foi “milionária”, ou seja, mil vezes menor. Barbosa mostrou, como prova da falsidade dos empréstimos para o Valerioduto, o fato de um sócio de Valério ter recebido em sua conta um depósito de adiantamento de dinheiro do Fundo de Incentivo Visanet e imediatamente ter aplicado o montante no Banco Rural, como se isso fosse uma manobra diversionista. Como se não fosse uma obrigação de toda pessoa sensata, no sistema em que vivemos, aplicar a juros uma bola que recebe. Como se todos os convênios que o governo federal faz com estados e municípios, por exemplo, não fossem de adiantamento de boa parte de dinheiro e de prestação de contas a posteriori. E nos quais todos os secretários de Fazenda com bom senso mandam aplicar o dinheiro imediatamente.

Mas o dolo principal de Barbosa é quanto aos dois peculatos de Pizzolato. Eles são a viga mestra da tese do “mensalão”. Esses R$76,7 milhões dos supostos dois desvios de dinheiro do BB substituem os R$55 milhões que, na tese do “mensalão”, não existem e teriam sido inventados pelos banqueiros, por Valério e por Soares para sustentar a tese do caixa 2.

Em seu voto, ao omitir dezenas de provas e testemunhos da defesa, Barbosa praticamente diz que Pizzolato, sozinho, comandou a retirada do dinheiro do BB, como se o banco fosse uma padaria de cujo caixa um dirigente pudesse retirar dinheiro com a mão. As provas da defesa, que Barbosa não apresentou, mostram que essa acusação é absurda. Ele sabia e deveria ter dito que o Fundo de Incentivo Visanet, para o uso dos cartões de bandeira Visa, a partir do qual a empresa DNA, de Valério, recebeu dinheiro, era da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CBMP), dominada, no essencial, por uma empresa multinacional, a Visa Internacional Service Association, estabelecida em San Francisco, na Califórnia. Sua ampla rede global possibilita a utilização de cartões de sua bandeira, Visa, por meio de 21 mil instituições financeiras em mais de 200 países.

Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Visa criou no Brasil a CBMP, assinado por todos os seus sócios – Visa (10%), Bradesco (39%), BB (32%) e mais de 20 outros bancos –, estabelece claramente que o dinheiro retirado pela CBMP de cada pagamento feito por meio dos cartões Visa, para promoção dos próprios cartões e através de cada um de seus sócios, lhe pertence. Barbosa sabe disse porque foi ele quem, até o final de 2006, um ano depois de o Fundo de Incentivo Visanet ter sido fechado em função do escândalo do “mensalão”, tentou fazer valer, sem sucesso, uma decisão do então presidente do STF, Nelson Jobim, que mandava a companhia permitir um exame de sua contabilidade. Era a CBMP, repita-se, comandada pela Visa – não pelo BB e muito menos por Pizzolato –, que ficava com os recibos dos pagamentos feitos pela DNA por conta de serviços de promoção dos cartões emitidos pelo BB com a bandeira Visa. Pelo que Barbosa mostrou ao País pela televisão, o BB não tinha qualquer controle das contas da DNA, que basicamente não teria feito serviço algum, apenas carregado a grana para os esquemas fantásticos de Valério–Soares com a quadrilha de banqueiros mineiros. Mas isso é totalmente falso. Nos autos do processo está a avaliação de uma equipe de 20 auditores do BB, feita ao longo de quatro meses, com base nos recibos da CBMP, que provam o que Valério diz até hoje, aparentemente com razão: que sua empresa realizou todos os serviços de promoção pelos quais recebeu os adiantamentos.

Barbosa sabe também que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios, que criou a tese do “mensalão”, mandou indiciar, pelos desvios que imaginou terem sido feitos no Fundo de Incentivo Visanet durante quatro anos de seu uso pelo BB, cinco pessoas, sendo três do governo Fernando Henrique Cardoso e duas da administração petista: Luiz Gushiken e Pizzolato. Por que sobrou apenas Pizzolato? O advogado dele, Sávio Lobato, diz que isso ocorreu apenas porque seu cliente era do PT. Pode-se dizer mais: só Pizzolato sobrou porque: 1) ele seria a porta de entrada para a “historinha” de Barbosa; 2) se Gushiken, ministro da Comunicação Social do governo Lula e superior hierárquico de Pizzolato fosse incluído, isso atrapalharia. Embora responsável, em última instância, pela publicidade alocada pelo governo Lula, se entrasse na história, Gushiken destruiria a parte da tese que ainda hoje une a massa dos conservadores: a de que o ex-comunista, ex-guerrilheiro e ex-comandante da equipe que elegeu Lula, José Dirceu, é o chefão mais poderoso das três quadrilhas inventadas.

Leia também:

Tags: Ação Penal 470, Antônio Gramsci, Herói, História, Joaquim Barbosa, Julgamento, Mensalão, Raimundo Pereira, Verdade

Histórico do processo eleitoral no Brasil

O voto que realmente vale

Sistema eleitoral brasileiro hoje é modelo de eficiência e democracia

CLAUDIA IZIQUE |

Edição 200 - Outubro de 2012

© ARQUIVO / AGÊNCIA ESTADO / AE

Eleitores fazem fila para votar, em São Paulo, durante as eleições de 1945

Quando forem proclamados os resultados finais, o Brasil certamente terá mais uma vez dado provas da eficiência de seu sistema eleitoral. “Temos um modelo dos mais bem-sucedidos na promoção da justiça política”, avalia Fernando Limongi, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e da Universidade de São Paulo (USP). O voto universal e obrigatório, o sistema de alistamento de eleitores, as urnas eletrônicas e até mesmo o horário eleitoral gratuito – que, em sua opinião, deve ser creditado na conta do financiamento público da campanha – contribuem de forma inequívoca para subtrair força de grupos de interesses e ampliar a participação política e, nos últimos 30 anos, ajudaram a consolidar a democracia no país. “A Justiça Eleitoral e as decisões do Congresso têm facilitado o acesso às urnas, permitindo que o eleitor se manifeste”, completa Argelina Maria Cheibub Figueiredo, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

A evolução do sistema eleitoral brasileiro é tema de estudo do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP, com a colaboração de pesquisadores ligados ao Projeto Temático Instituições políticas, padrões de interação Executivo-legislativo e capacidade governativa, coordenado por Limongi e Argelina, igualmente apoiado pela Fundação. “O nosso objetivo é analisar o sistema eleitoral brasileiro com um olhar menos comprometido com modelos de democracias mais avançadas ou com a ideia de que, no Brasil, há sempre uma catástrofe iminente”, ela explica.

Essa mesma perspectiva pautou a pesquisa de Jairo Nicolau, também da UFRJ, recentemente publicada no livro Eleições no Brasil – Do Império aos dias atuais, publicado pela Editora Zahar. “O Brasil tem uma das mais duradouras experiências com eleições no mundo, iniciada há 190 anos, e um sistema eleitoral dos mais eficientes, que dispensa a necessidade de observadores internacionais”, sublinha Nicolau. “Hoje temos eleições limpas, sem risco de fraudes. Há um ambiente democrático de liberdade. O eleitor decide e seu voto não é adulterado, o que permite criar um ambiente realmente competitivo.”

A experiência eleitoral brasileira teve início ainda no Império. Por meio de escolhas indiretas, homens católicos, com mais de 25 anos, proprietários de terra, entre outros requisitos das Ordenações do Reino, elegiam entre seus pares os eleitores que escolhiam os juízes, vereadores e procuradores. Na Primeira República, definidas as bases institucionais do novo regime – presidencialismo, federalismo e sistema bicameral –, foi instituído o voto direto de eleitores alfabetizados para a escolha de nomes para cargos executivos, ainda sem a exigência de inscrição prévia de candidatos ou partidos. As primeiras eleições competitivas e efetivamente democráticas, no entanto, só aconteceram em 1945, quando o Brasil emergiu do Estado Novo, de acordo com Limongi. “Eleição, por si só, não é suficiente para qualificar o regime nascente como democrático. A criação da Justiça Eleitoral, por exemplo, é parte deste amplo processo de transformação estrutural da sociedade”, ele diz. Mas o pleito que elegeu Eurico Gaspar Dutra presidente da República, deputados e senadores ocorreu em circunstâncias excepcionais, ele sublinha. O país estava sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Linhares, que assumiu o cargo após a queda de Getúlio Vargas, afastou os interventores nos estados e determinou que os prefeitos vinculados a partidos políticos fossem substituídos por membros do Poder Judiciário. Com isso neutralizou o poder das oligarquias locais. Adicionalmente, naquela eleição a legislação limitou a inscrição a candidatos registrados por partidos políticos credenciados no TSE, o que dependia do apoio de 10 mil eleitores em cinco circunscrições eleitorais. Vinte partidos participaram da eleição em que se sagrou vitorioso o candidato do Partido Social Democrático (PSD), Dutra.

Participação

O processo de participação eleitoral avançou em 1950, quando o Congresso promulgou o novo Código Eleitoral, adotando a representação proporcional para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais e a regra majoritária para a eleição de presidente, governadores e prefeitos, e seus respectivos vices. As cédulas eleitorais, porém, ainda eram impressas pelos partidos. “O eleitor recebia o ’santinho’. Antes de ele entrar na cabine era preciso verificar se não estava levando um maço de cédulas, o que envolvia coação e controle do eleitor”, conta Limongi. O problema só seria resolvido a partir da década de 1960, quando as eleições majoritárias e proporcionais passaram a utilizar cédulas oficiais. “Foi um avanço, já que reduziu a possibilidade de impugnação do voto e o controle sobre o eleitor”, ele comenta.

Votar, no entanto, era empreitada difícil para o eleitor de baixa qualificação diante da “complicação” de escolher ou registrar o nome de candidatos na cédula eleitoral. Assim, apesar de ampliada a participação, cresceu o número de votos brancos e nulos nas eleições. “O custo de votar era muito alto, muita gente acabava excluída”, diz Limongi. O problema foi “atenuado” pelo bipartidarismo imposto pelo regime militar – já que facilitou o registro do nome de candidatos da cédula oficial, ampliando, paradoxalmente, o direito de voto. “No caso dos candidatos a deputados estadual e federal, o eleitor escrevia o nome ou o número do candidato ou marcava um x no lugar do partido.” O número de votos brancos e nulos caiu até as eleições de 1986, quando foram eleitos os deputados e senadores que seriam responsáveis pela elaboração da nova Constituição, já com o voto dos eleitores analfabetos, autorizado em maio de 1985 pela Emenda Constitucional nº 25. Essa restrição, aliás, já havia perdido importância eleitoral durante o regime militar, período em que caiu o índice de analfabetismo no país. “Quando a restrição caiu, cerca de 80% dos brasileiros já estavam aptos a votar”, contabiliza Limongi.

Voto eletrônico

A nova Carta adotou o sistema de maioria absoluta em dois turnos para a escolha dos chefes do Executivo – presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores – se um dos candidatos não obtivesse mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Em 15 de novembro de 1989 foram realizadas eleições diretas para a Presidência, depois de quase três décadas.

Ocorre que a Constituição estabeleceu também que o mandato do presidente seria de cinco anos. Assim, em 1994, houve coincidência nas eleições presidenciais, do Congresso Nacional e dos cargos estaduais. “Foram duas cédulas eleitorais: uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais. A taxa de votos brancos e nulos explodiu”, lembra Limongi. Mais grave ainda foram as fraudes registradas em algumas zonas eleitorais do Rio de Janeiro e que resultou na anulação dos resultados do pleito para deputado estadual e federal no estado. “Era preciso mudar a forma de apuração dos votos e a saída foi a urna eletrônica”, afirma Limongi.

O sistema eletrônico de voto já vinha sendo testado desde 1990 em alguns municípios brasileiros, conta Nicolau. Em 1996 substituiu as cédulas de papel em 37 cidades – capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores e, em 1998, foi utilizada pela primeira vez em eleições nacionais, em quatro estados e no Distrito Federal, até ser definitivamente adotada em todo o país em 2000. Desde então a variação de votos brancos e nulos estabilizou-se em torno de 10%, o risco de fraude desapareceu e as taxas de abstenção nas eleições estacionaram em 20%. “O próximo passo será a urna com identificação biométrica”, diz Nicolau.

O sucesso do sistema de representação no Brasil está na possibilidade de todas as forças políticas relevantes estarem representadas nas eleições. E contarem com algum espaço no horário eleitoral gratuito. “Não temos no país um partido político de extrema direita, tampouco partidos hiperliberais ou nacionalistas. Mas, se existissem, certamente seriam generosamente acolhidos”, afirma Nicolau.

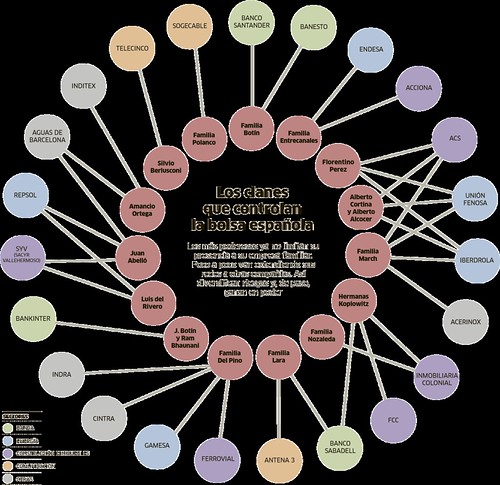

Los Clanes y familias que gobiernan la economia em ESPAÑA

Los clanes que controlan la economía española

Publicado por Jose Luis Forneo

El

estado español está en crisis, dicen, pero hay 15 clanes mafiosos que

siguen enriqueciéndose a costa del trabajo y los recursos de los

españoles.

No

solamente controlan la bolsa, sino que también hacen y deshacen en las

instituciones, a través de sus marionetas, diputados, senadores,

concejales, lehendakaris o consellers, y, por supuesto, en la

justicia,que en los regímenes capitalistas está, como también la

policia, destinada a proteger especialmente a los grandes propietarios y

empresas, a los que más capital atesoran.

En realidad el gobierno y las instituciones españolas están hoy totalmente privatizadas, en manos de quince familias que, a su vez están sometidas y controladas por otras mafias mas poderosas, otras familias ubicadas más arriba en la pirámide que representa la tirania que rige hoy en la mayor parte del mundo, la capitalista.

Como una imagen vale mas que mil palabras, veamos un gráfico muy ilustrativo de las familias y clanes que controlan hoy, independientemente de la pantomima democrática, de la estafa del libre mercado, y del circo de los derechos civiles, el poder en España.

Sin comentarios...

La imagén via Cincuenta y tres dias

En realidad el gobierno y las instituciones españolas están hoy totalmente privatizadas, en manos de quince familias que, a su vez están sometidas y controladas por otras mafias mas poderosas, otras familias ubicadas más arriba en la pirámide que representa la tirania que rige hoy en la mayor parte del mundo, la capitalista.

Como una imagen vale mas que mil palabras, veamos un gráfico muy ilustrativo de las familias y clanes que controlan hoy, independientemente de la pantomima democrática, de la estafa del libre mercado, y del circo de los derechos civiles, el poder en España.

Sin comentarios...

La imagén via Cincuenta y tres dias

cuestionatelotodo.blogspot.com.es

Quien gobierna España

“España es de 20 familias. Como mucho. Pero podría ser peor. México es de 10.”

Esta frase fué pronunciada por un economista vinculado al mundo empresarial español, que podéis leer en este artículo junto con otras perlas de igual calibre y mala puntuación.

Lo que nos lleva al tema principal; Quiénes son estas familias, y cuanto poder tienen.

Esto es como Matrix

Vivimos en una realidad virtual que nos han puesto delante para ocultar los entresijos de la Máquina:

-En teoría somos libres y tenemos derechos, pero sin dinero no tenemos libertad de movimiento ni derecho a una vivienda digna.

-En teoría vivimos en una democracia, que significa un gobierno del

pueblo, pero en realidad sólo podemos elegir unos representantes que

gobiernen por nosotros.

Estos gobernantes dejarán el cargo, y habiendo servido bien a ciertas

personas con dinero son recompensados con cargos bien pagados (Zaplana en Telefónica, con un millón de euros anual sin tener ni idea de telecomunicaciones, Schroeder en la rusa Gazprom) y con ciclos de conferencias (Aznar, Felipe González, Tony Blair, Bill Clinton) por las que se pagan unas cifras que nadie nos podemos creer que sea su precio justo (Clinton cobró

un millón de dólares por dar una, esto es como los anuncios de “vendo

un bolígrafo por 100 euros y regalo una entrada de futbol”).

-Los bancos pagan las campañas de los partidos políticos.

Según los datos del Tribunal de Cuentas (pág. 56: el PP debe 16 millones, pág. 60: el PSOE debe 51 millones. Datos de 2005), los partidos políticos con representación parlamentaria deben a los bancos nada menos que 144 millones de euros, y no por ello dejan de recibir créditos como sí les está sucediendo a muchos empresarios en estos tiempos de crisis.

Por no hablar de que a menudo estas deudas son perdonadas, y que hasta hace poco se permitían las donaciones anónimas.

Era curioso ver al PP tan interesado en que La Caixa no controlase Endesa (¿peligraban donativos?), y que después el presidente de Endesa (Pizarro) fuera a las elecciones de 2008 presentado como futuro ministro del PP.

Tras el fracaso electoral Pizarro se fué retirando poco a poco, y Rajoy dijo

textualmente que a partir de entonces iba a hacer su propio equipo,

dejando ver que su equipo anterior no lo había hecho él sino que se lo

habían impuesto.

“A partir de ciertos niveles, la relación entre empresa y política es

directa. Mucho más de lo que la mayoría de la gente sospecha. Una

llamada de teléfono directa, de móvil a móvil, sin secretarias de por

medio.”

-Los bancos también controlan los medios de comunicación, lo que crea

esa realidad virtual y nos priva de la información necesaria para

gobernarnos.

Volvemos a la prgunta ¿Quiénes son estas familias?

Unas pistas en este artículo de Público: un selecto grupo de 20 familias y empresarios controlan cerca del 37,1% del Ibex

Ahora vamos a analizar a una de estas familias; los March. La mayoría de

españoles no sabe que existen, porque casi nunca se habla de ellos

aunque controlan varias empresas importantes.

Y eso es una pequeña pista del simil con Matrix. Juan March Ordinas

(1882-1962) fué un contrabandista mallorquín que se enriqueció,

consiguió el monopolio del tabaco en Marruecos, se enriqueció aún más,

fundó un banco, y financió el alzamiento de Franco en 1936. Era el

banquero de Franco y uno de los dueños de España en la sombra hasta su

muerte.

Como no disponemos de contactos secretos en las altas esferas nos

conformaremos con utilizar internet para recabar datos sobre esta

familia. Es obvio que la cantidad de información que encontraremos

estará limitada, pero nos haremos una idea de su poder.

Banca March:

el banco privado de la familia, uno de los diez primeros grupos

bancarios españoles con ingresos por encima de los 12.000 millones de

euros. También es la principal accionista de la compañía de inversiones

“Corporación Financiera Alba”, copresidida por los hermanos Juan March

Delgado y Carlos March Delgado.

¿Quiénes son los accionistas de la Corporación? La mencionada Banca

March con más del 34% de acciones, 5 personas de la familia March que se

reparten el resto, y un 3% que tiene Bestinver. Alba es, por lo tanto,

una empresa familiar.

Los activos de Alba superan los 4.500 millones de euros, y particpa en

un 23% de Acerinox, un 22% de la constructora ACS, un 20% de la Clínica

Baviera, un 10% de Indra, y un 10% de Prosegur. También tiene acciones

de Carrefour e inmuebles por valor de 240 millones.

¿Tienen influencia en los medios de comunicación?

Por supuesto. Aportaron un 15% del capital para la fundación de Canal Plus (Inversiones Artá S.A.), un 35% de Sogetel, Media Planning Group (grupo Havas,

sexto grupo mundial en publicidad y comunicaciones), y un consejero en

PRISA (Leopoldo Rodés, padre de Fernando Rodés, el jefe de Havas).

Un esbozo de la historia familiar lo podemos leer en: Familia March

Carlos March es miembro de la Comisión Trilateral, que es el grupo que está por encima del Club Bilderberg.

( Artículo de 1985 que menciona a March:

Luis Solana Madariaga, presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) y destacado militante del PSOE, ha entrado a formar parte de la sección española de la Comisión Trilateral, club de élite de carácter privado, que integra a destacas personalídades de Europa, Estados Unidos y Japón.

Luis Solana ha aceptado su designación tras la autorización expresa del presidente del Gobierno, Felipe González, comunicada por carta a Carlos March, miembro español de la ejecutiva de la Trilateral.

Tras este nombramiento, la sección española de la Trilateral queda compuesta por José

Antonio Segurado, Carlos March, Antonio Garrigues Walker, Miguel

Herrero y Rodríguez de Miñón, Carlos Ferrer Salat, Claudio Boada, José

Vilá Marsans, Jaime Carvajal y Urquijo, Pedro Schwartz, José Luis Cerón,

Jesús Aguirre, Ramón Trías Fargas y el citado Luis Solana.

Quedan todavía otros dos nombres para completar el cupo de 15 personas que corresponden a la sección española del citado club internacional.)

Y esto es todo

de momento. Está claro que sólo con internet no podemos saber la

cantidad de propiedades que tienen, porque se puede controlar una

empresa con menos del 5% de sus acciones y sólo se declaran a partir de

esta cifra, aparte de lo que pueden controlar indirectamente mediante

empresas interpuestas o personas de confianza.

Para finalizar un extracto de la revista Crisis

(¿os acordáis del chaval que estafó a los bancos unos miles de euros y

luego huyó? Gastó parte de ese dinero en publicar esta revista) que nos

asegura que también controlan Unión Fenosa e Iberdrola.

Podría ser en el momento de escribirse la revista, ACS es principal accionista de Iberdrola, y también lo era de Fenosa hasta que vendió sus acciones a Gas Natural.

Planeta Simio: Quien gobierna España.

El 37% del Ibex está en manos de 20 familias y empresarios

Su poder efectivo triplica su peso real como accionistas

- Meneame

- Tuenti

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el de ACS, Florentino Pérez. - EFE

Hace unos días, el máximo responsable de una multinacional en España se refería con retranca al Ibex 35 (principal indicador bursátil español) como el "Ibex 30 más cinco".

Con ser exagerada, la frase resume la composición de un índice en el que hay un pequeño grupo de empresas (Telefónica, Santander, BBVA, ArcelorMittal, Inditex, Iberdrola, Repsol y Endesa) cuyo tamaño es muy superior al del resto.

En algunas de ellas, además, el poder está concentrado en muy pocas manos.

En concreto, un selecto grupo de 20 familias y empresarios controlan cerca del 37,1% del Ibex, pese a que las acciones que poseen equivalen al 12,2% del índice.

Para lograr que su poder real triplique al que, en puridad, les

corresponde como accionistas, la receta es sencilla: rodearse de

accionistas y consejeros afines.

Entre ellos están los Botín, Del Pino, Koplowitz y Entrecanales

El caso más significativo es el de la familia Botín, que actualmente manda en Santander (y, por extensión, en Banesto, controlado por el banco cántabro) pese a que su participación en la primera entidad financiera española es de menos del 2%. Además, Jaime Botín, hermano de Emilio (presidente de Santander) es accionista y consejero de Bankinter, aunque su influencia en este banco es pareja a su participación (o, incluso, inferior).

El resto de casos tiene apellidos bien conocidos, cuyas fortunas, en

muchos casos, datan de varias generaciones. Entre las familias, además

de los Botín, destacan los Del Pino, que controlan Ferrovial y además participan en Ebro Puleva, Acerinox, Indra y Banesto (en este último caso, de forma testimonial, aunque tienen un puesto en el consejo); los Benjumea (dueños de Abengoa y con sillones en los consejos de Iberia y BME, donde no son accionistas) y los Koplowitz (que controlan FCC, participan en Acerinox y tienen un puesto de vocal en Iberdrola Renovables).

El listado se completa con las familias Entrecanales, March, Abelló, Villar Mir y Lladó, además de dos extranjeras: Mittal (principales accionistas de ArcelorMittal) y Berlusconi (Telecinco).

Consiguen ampliar su poder con accionistas y consejeros afines

Más nombres

Entre los empresarios destacan nombres como los de Amancio Ortega (fundador y máximo accionista de Inditex), Demetrio Carceller (accionista y consejero de varias empresas del Ibex), Florentino Pérez (presente en ACS, que preside, y Abertis), Manuel Jove (fundador de Fadesa y máximo accionista de BBVA) o Luis del Rivero (presidente de Sacyr).

Este último es un ejemplo de la importancia de las buenas relaciones entre accionistas: Del Rivero quiere mandar en Repsol YPF (de la que Sacyr es primer accionista) pero, de momento, no puede, por su abierto conflicto con el todavía presidente de la petrolera, Antoni Brufau.

Por último, hay un grupo de familias con escasa o nula presencia

accionarial en las empresas del Ibex, pero que son consejeros en varias

de ellas por su trayectoria.

Es el caso de los Daurella, propietarios de Cobega (principal subsidiaria de Coca Cola en España), que se sientan en los consejos de Banesto y Sabadell; los Álvarez Mezquíriz, dueños de Eulen (líder en España en servicios generales a empresas) y con un puesto en los consejos de BBVA (donde tienen una pequeña participación) y Enagás; y los Revoredo (propietarios de Prosegur), que se sientan en los consejos de Banesto (donde no son accionistas) y Banco Popular, del que controlan el 0,4%.

Como lo ven desde fuera

The Economist, Wall Street Journal y Financial Times sitúan al IE Business School de

Madrid entre las cinco mejores escuelas de negocios del mundo. Hoy he

cenado con una persona vinculada desde hace años a dicho Instituto y al

mundo empresarial español.

He aquí alguna de las perlas que han surgido en la conversación, reproducidas con su permiso:

"No existe

libre comercio ni, mucho menos, libre flujo de la información. Es

mentira. La información importante siempre es privilegiada. Si una

información implica que alguien pueda ganar mucho dinero, nunca fluye y

nunca fluirá."

"A partir de

ciertos niveles, la relación entre empresa y política es directa. Mucho

más de lo que la mayoría de la gente sospecha. Una llamada de teléfono

directa, de móvil a móvil, sin secretarias de por medio. Los concursos

públicos, cuando hay decenas de millones de euros en juego, son una

pantomima.

Muchas grandes

empresas se presentan no para ganarlo, porque saben que no tienen

ninguna posibilidad, sino para ver si hay suerte y consiguen alguna

subcontratación."

"España es de 20 familias. Como mucho. Pero podría ser peor. México es de 10."

"Las

operaciones económicas importantes siempre pasan bajo el radar. Si todo

un país habla de una operación, como la fusión de Cuatro y La Sexta, por

ejemplo, es porque, en el fondo, no es importante. Hablan de eso para

que no se hable de la operación que realmente les importa."

"Todas las

grandes empresas tienen personas haciendo cosas ilegales. Yo los llamo

boinas verdes. Tienen libre acceso a las bases de datos de clientes y

hacen de todo.

Por ejemplo, segmentan a sus clientes según religión para que los estudios de mercado de la empresa sean mucho más eficaces.

Para afinar

más. Eso no es legal, claro, pero los boinas verdes son indetectables.

Ni están en nómina, ni salen en ningún papel de la empresa ni tienen un

despacho. Pero cobran muy bien y todas las grandes empresas tienen

alguno."

"La revolución

tecnológica ha supuesto un problema para las grandes empresas, y es el

enorme poder que ha adquirido la gente de sistemas. Es muy raro que una

empresa despida a un veterano de sistemas.

Por ejemplo,

ahora, en plena crisis, la gente de sistemas aguanta en sus puestos, por

mucho que cobren. Eso es así por la cantidad de información que tienen

sobre la empresa.

Saben de ella más que nadie, y las empresas no saben cómo gestionar ese poder que, sin querer, les han dado."

"Sí, claro, publica lo que quieras. Quien lo quiere saber, ya lo sabe, y al resto le da completamente igual."

Por Jose A. Pérez

FUENTES

+ INFO

Quien gobierna España (3): BBVA

Hoy hablaremos de varias familias y empresas relacionadas. Ybarra,

Castellanos, BBVA (segundo banco español), Grupo Vocento (segundo grupo

de comunicación español)…

La familia Botín tiene capacidad de decisión sobre un volumen de dinero superior a todo el PIB español

http://blogs.publico.es/connegritas/528/la-revolucion-de-bankinter-y-los-botin-4-0/

Estudio empírico de 2008 por el economista de la Universidad de Vigo Iago Santos Castroviejo.

Lo más sobre quiénes mandan en España. Y cómo “nadie ignoraba que estábamos ante una burbuja de crédito, gasto y consumo; en especial una burbuja inmobiliaria en España.

Sin embargo, nadie llegó a hacer casi nada ni a prever casi nada, si exceptuamos algunos hombres de negocios que vendieron algunos de sus activos más sensibles, y a algunos bancos, incluídos bancos centrales, que tomaron algunas –muy tímidas- precauciones.”

http://www.meneame.net/backend/go.php?id=1116159

RICHET, MAFO Y LOS DEMÁS: ¿HASTA CUÁNDO?

Un estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC) señalaba que a

finales de 2006 diez familias y una veintena de empresarios (la mayoría

de las cuales se enriquecieron o consolidaron su riqueza durante el

franquismo) tenían en esa fecha bajo su control a 19 de las 35 mayores

empresas cotizadas en España y eran propietarios del 20,14% de su

capital. Según el profesor Iago Santos, una pequeña elite que representa

el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al

80,5% del PIB. Un control que no solo le permite tener las retribuciones

más altas de Europa como miembros de los consejos de administración

sino también, y sobre todo, influir muy directa y decisivamente en las

decisiones gubernamentales que les afectan.

Esas personas y grupos tienen muy claro lo que desean y por lo que deben

luchar en cada momento y mucho más ahora que hay que hacer frente a una

crisis que en gran medida han provocado ellos mismos.

http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=1724&AspxAutoDetect******Support=1Más de la mitad del agua que consume España

está en manos de 3 grandes grupos

por montsignus el 21/1/2011,

por montsignus el 21/1/2011,

Según la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, la gestión del agua de los 8.000 municipios españoles está distribuida entre

un 49% gestionado por empresas privadas,

un 17% por empresas privadas municipales,

otro 16% por empresas municipales,

un 12% en gestión mixta,

un 2% a través de mancomunidades, y

un 4% mediante otros sistemas.

De este modo, solo el 45% de la población está abastecida por empresas públicas.

Con

este panorama, la pregunta es evidente: ¿quiénes controlan realmente el

agua en España? La radiografía del mercado es un calco de lo que sucede

en Galicia. Más de la mitad de los españoles beben agua gestionada por

una firma privada.

Y ese