François Chesnais

Par François Chesnais

La crise financière européenne est la manifestation dans

la sphère de la finance de la situation de semi-paralysie dans laquelle

se trouve l’économie capitaliste mondiale. Elle en est en ce moment la

manifestation la plus voyante, mais en aucune manière la seule. Les

politiques d’austérité menées simultanément dans la plupart des pays de

l’Union européenne (UE) contribuent à la spirale récessionniste

mondiale. Elles n’en sont pas l’unique cause. Les têtes de chapitre de

la note de perspective de l’OCDE de septembre 2011 étaient éloquentes: «L’activité mondiale est proche de la stagnation»; «Le commerce mondial s’est contracté, les déséquilibres mondiaux persistent»; « Sur le marché du travail, les améliorations sont de moins en moins perceptibles»; «La confiance s’est dégradée», etc. A

la suite des projections d’Eurostat à la mi-novembre d’une contraction

économique de l’UE, à laquelle même l’Allemagne ne fait pas exception,

la toute dernière note de l’OCDE (28 novembre 2011) fait état d’une «détérioration considérable» avec une croissance pour l’ensemble de l’OCDE de 1,6% et de 3,4% pour l’économie mondiale.

En

Europe, l’attention des travailleurs et des jeunes se concentre, de

façon compréhensible, sur les conséquences de la «fin de parcours» et du

«sauve-qui-peut» des bourgeoisies européennes. La crise politique de

l’Union européenne et de la zone euro et la valse-hésitation de la

Banque centrale européenne (BCE) autour du financement direct des pays

les plus en difficulté sont les expressions les plus voyantes. Leur

pendant est l’accentuation des politiques d’austérité et la mise en

place accélérée d’un «tout-sécuritaire» auquel aucun pays n’échappe.

Pourtant, la situation européenne ne peut pas être comprise

indépendamment de celle de l’économie mondiale prise comme un tout. La

CNUCED écrit au tout début de son rapport que «

le degré d’intégration et d’interdépendance économiques dans le monde aujourd’hui est sans précédent» [1]

. C’est

là un progrès intellectuel indéniable, dont beaucoup de commentateurs

et même de militants de gauche pourraient utilement s’inspirer. Le

champ de la crise est celui du «

marché mondial constitué»,

dont Marx parle très tôt dans ses écrits économiques [2]. Aujourd’hui,

depuis la réintégration de la Chine et la pleine incorporation de

l’Inde dans l’économie capitaliste mondiale, le marché mondial connaît

un degré dans la densité des relations d’interconnexion et la rapidité

des interactions jamais connu auparavant. C’est dans ce cadre que les

questions les plus essentielles – suraccumulation et surproduction,

surpuissance des institutions financières, concurrence intercapitaliste –

doivent être abordées.

Aucune «fin de crise» n’est en vue

Dans le langage économique courant d’inspiration keynésienne, la

formule «sortie de crise» désigne le moment où l’investissement et

l’emploi reprennent. En termes marxistes, c’est le moment où la

production de valeur et de plus-value, moyennant l’embauche et la mise

au travail de salariés, et la vente de marchandises permettant de

réaliser leur appropriation par le capital reposent de nouveau sur une

accumulation de moyens en équipement nouveaux, la création de nouvelles

capacités de production. Très rares sont les économies qui sont

insérées dans des rapports d’interdépendance mais qui continuent, comme

la Chine, à jouir d’une certaine autonomie et où la sortie de crise

est concevable au niveau de l’économie de l’Etat-nation. Toutes les

autres sont insérées dans des relations d’interdépendance dans

lesquelles le bouclage du cycle du capital – A-M-P-M’-A’ – d’une grande

partie des entreprises, en tous les cas toutes les grandes, se fait à

l’étranger; les plus grands groupes délocalisant carrément le cycle

entier d’une partie de leurs filiales.

C’est ce qui constitue la portée de l’impasse enregistrée lors du

dernier G20 (Cannes, novembre 2011). Plus de quatre après le début de

la crise (août 2007) et plus de trois ans après les convulsions

provoquées par la faillite de la banque Lehman Brothers (septembre

2008), la situation d’ensemble est marquée par l’incapacité du

«capital» – les gouvernements, les Banques centrales, le FMI et les

centres privés de centralisation et de pouvoir du capital pris

collectivement – de trouver, pour l’instant au moins, les moyens de

créer une dynamique du type indiqué au niveau de l’économie mondiale, ou

au moins de très larges pans de celle-ci. La crise de la zone euro et

ses impacts sur un système financier opaque et vulnérable en sont l’une

des expressions. Cette incapacité n’est pas synonyme de passivité

politique. Elle signifie simplement que l’action de la bourgeoisie est

mue de plus en plus complètement par la seule volonté de préservation de

la domination de classe dans toute sa nudité. Pour ce qui concerne de

façon immédiate et directe les travailleurs et travailleuses en Europe,

les centres de décision capitalistes sont activement à la recherche de

solutions qui protégeraient les banques, qui éviteraient le choc

financier de grande ampleur représenté par le défaut de paiement de

l’Italie ou de l’Espagne et l’effondrement de l’euro, et qui feraient

plus que jamais tomber tout le poids de la crise sur les classes

populaires. En témoigne l’arrivée à la tête des gouvernements grec et

italien, à quelques jours d’intervalle, de commis du capital financier

nommés directement par lui, moyennent des «entorses aux procédures

démocratiques». En témoignent surtout les différentes moutures d’un

projet de «gouvernance» autoritaire en discussion au sein de la zone

euro. Ce projet a des implications politiques d’autant plus graves pour

les travailleurs qu’il va de pair avec un durcissement du caractère

pro-cyclique des politiques d’austérité et de privatisation, et

contribue à la nouvelle récession qui est en marche.

De l’autre côté de l’Atlantique Nord, les appels incessants aux

dirigeants européens de Barack Obama ou du secrétaire d’Etat au Trésor,

Tim Geithner, pour qu’ils donnent une réponse politique à la crise de

l’euro au plus vite, traduisent le fait que «le moteur américain»,

comme le disent les journalistes, est «en panne». Le fonctionnement

macroéconomique étatsunien a été construit à peu près entièrement depuis

1998 (choc en retour de la crise asiatique) sur l’endettement

contraint des ménages, des PME et des collectivités locales. Ce «régime

de croissance» est profondément ancré. Il a renforcé si fortement le

jeu des mécanismes de répartition inégale des revenus (le mot d’ordre

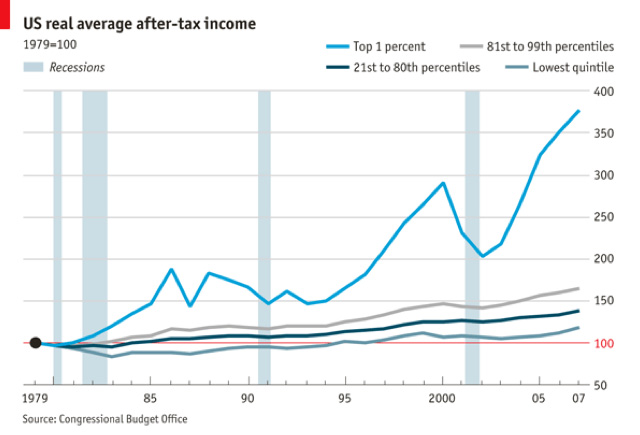

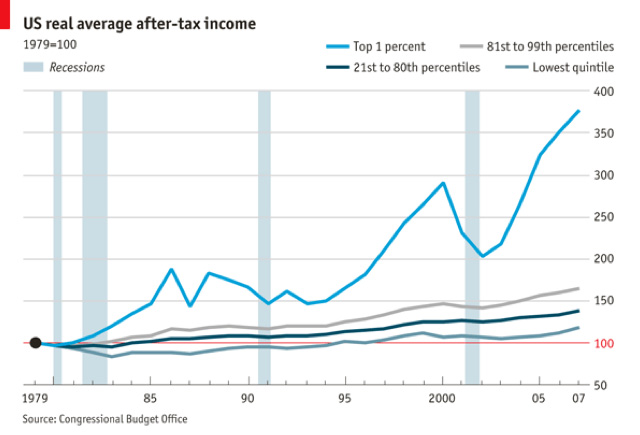

d’Occupy Wall Street (OWS), «nous sommes les 99%», traduit l’écart béant

entre les très, très hauts revenus et ceux du reste des Américains)

que la seule perspective à laquelle les dirigeants s’accrochent

vraiment est celle du moment – lointain – où les gens pourront, ou

devront absolument, s’endetter à nouveau. Les différends

«inconciliables» entre Démocrates et Républicains portent sur deux

questions interconnectées: comment assurer le désendettement de l’Etat

fédéral, au mieux dans cette perspective? et celui-ci peut-il et

doit-il même s’endetter davantage ou non pour atteindre cet objectif?

Cette incapacité de concevoir tout autre «régime de croissance» traduit

la force économique et politique presque inentamée de la finance et de

l’oligarchie politico-financière des 1% (voir graphique sur

l’évolution des revenus aux Etats-Unis qui met en relief la croissance

de l’accaparement par le 1%; source:

The Economist, 26 octobre

2011; Congressional Budget Office). Le mouvement OWS est un premier

signe de craquement de cette domination, mais tant qu’un séisme mondial

incluant les Etats-Unis ne se sera pas produit la politique économique

américaine se réduit aux injections d’argent par la Banque centrale

(la Fed), en un mot au fonctionnement de la planche à billets, sans que

quiconque sache jusqu’à quand cela pourra durer.

La Chine et l’Inde peuvent aider, comme elles l’ont fait en 2009, à

limiter la contraction de la production et du commerce. La Chine en

particulier continuera, mais avec plus de mal qu’avant, à établir un

plancher à la contraction mondiale. C’est de la pleine intégration de

l’Inde et de la Chine dans l’économie mondiale qu’est venu le saut

qualitatif dans la dimension de l’armée industrielle de réserve à la

disposition du capitalisme mondial pris comme un tout. De façon

complémentaire, c’est en Chine que se trouvent certains des plus

importants foyers de suraccumulation et de surproduction. On fait

beaucoup de cas de l’effet de ciseau entre la baisse des PIB des pays

capitalistes industriels «anciens» et la hausse de ceux de «grands

émergents». La crise a également accéléré la fin de la période

d’hégémonie mondiale des Etats-Unis, hégémonie économique, financière et

monétaire depuis les années 1930, hégémonie militaire sans partage à

partir de 1992. Pour autant la Chine n’est en aucune façon en mesure de

prendre le relais des Etats-Unis comme puissance hégémonique.

La nouveauté de l’enjeu politique majeur de la période

Dans cet article, il s’agit de rappeler la racine et la nature des

crises capitalistes qui sont rendues particulièrement saillantes dans

la crise en cours et de situer cette dernière dans «l’histoire longue».

La crise en cours a éclaté au terme d’une très longue phase

(plus

de cinquante ans) d’accumulation presque ininterrompue, la seule phase

de cette durée de toute l’histoire du capitalisme. Elle peut s’étendre

sur des années, voire une décennie entière car elle a comme substrat

une suraccumulation de capacités de production particulièrement élevée

et comme excroissance une accumulation de capital fictif d’un montant

lui aussi sans précédent. De son côté, la situation très difficile des

travailleurs partout dans le monde, aussi différenciée qu’elle soit

d’un continent et même d’un pays à l’autre de par leurs trajectoires

historiques antérieures, résulte de la position de force que le capital a

acquise grâce à la mondialisation de l’armée industrielle de réserve

née de l’extension à la Chine de la libéralisation des échanges et de

l’investissement direct.

S’il n’y a pas de «sortie de crise» pour le capital dans un horizon de

temps prévisible, de façon complémentaire et antagonique l’avenir des

travailleurs et des jeunes dépend très largement, sinon entièrement, de

leur capacité à s’ouvrir des espaces et des «temps de respiration»

politiques propres, à partir de dynamiques dont désormais eux seuls

peuvent être le moteur. On est dans une situation mondiale où ce qui

est devenu décisif est la capacité qu’auront des mouvements, nés sans

se faire annoncer, de s’organiser de façon à entretenir une dynamique

«d’auto-alimentation» et cela même en l’absence de débouché politique

clair ou défini à court terme. C’est cela qui s’exprime en Tunisie, en

Grèce, en Egypte; mais aussi aux Etats-Unis avec le mouvement Occupy

Wall Street, dans le contexte national particulier de la première

puissance capitaliste du monde et d’un espace géographique continental.

Ce que les militants politiques peuvent faire de plus utile est

d’aider ceux qui en sont les acteurs à affronter les obstacles, divers

et nombreux, auxquels les mouvements ayant cette potentialité se

heurtent, et d’y défendre l’idée qu’en dernier ressort les questions

cruciales sont: «qui contrôle la production sociale, dans quel but,

selon quelles priorités et comment ce contrôle social peut-il être

construit politiquement?». Tel pourrait être le sens des termes

processus et mots d’ordre «transitoires» aujourd’hui. Certains me

diront qu’il en a toujours été ainsi. Pour un très grand nombre de

militants, dite dans les termes qui viennent d’être utilisés, une telle

appréciation est largement, sinon complètement, nouvelle.

La valorisation «sans fin et sans limites» du capital comme moteur de l’accumulation

Avant de revenir à la crise commencée en 2007, il faut expliciter les

ressorts de l’accumulation capitaliste. Arrêtons-nous un instant sur la

théorie de l’accumulation en longue période. Sa fonction est d’aider, à

partir d’une compréhension précise des ressorts du mouvement de la

production capitaliste, à expliciter la nature des crises et à situer

chaque grande crise dans l’histoire sociale et politique mondiale. Comme

l’écrit Paul Mattick, en commentant une remarque d’Engels, «

chaque crise concrète ne se comprend que dans le rapport qu’elle entretient avec le développement de la société globale»

[3]. L’ampleur et les traits spécifiques des grandes crises résultent

des moyens auxquels le capital, entendu comme incluant les

gouvernements des plus importants pays capitalistes, aura recouru dans

la période précédente, pour «

dépasser les limites qui lui sont immanentes» avant de voir «

les mêmes barrières se dresser devant lui à une échelle encore plus imposante».

Les crises éclatent au moment où le capital est de nouveau «rattrapé»

par ses contradictions, confrontées aux barrières qu’il se crée à

lui-même. Plus ces moyens auront été importants, plus aura été longue la

période au cours de laquelle des moyens de dépassement auront atteint

leur objectif, plus la révélation de la suraccumulation aura été

différée, plus la crise sera importante et plus sera longue et difficile

la recherche de nouveaux moyens pour «

dépasser les limites immanentes». C’est de cette façon que l’histoire envahit la théorie des crises.

Chaque génération lit et relit Marx. Elle le fait aussi bien pour

suivre l’évolution historique que pour tenir compte de l’expérience

d’impasses théoriques auxquelles elle s’est heurtée. Pendant de

nombreuses décennies, la problématique du développement des forces

productives dans ses différentes variantes a dominé, avec les

réminiscences des théories du progrès qu’elle pouvait encore charrier.

Aujourd’hui, le Marx qu’il faut relire en militant-chercheur est celui

qui aide à comprendre ce que signifie la prise de pouvoir de la finance

A – l’argent dans sa brutalité –, celui qui écrit dans les

Manuscrits de 1857-58 que «

le capital en

tant qu’il représente la forme universelle de la richesse – l’argent

–, est la tendance sans borne et sans mesure de dépasser sa propre

limite» [4]. Ou encore dans le

Capital que la «

circulation

de l’argent comme capital possède son but en elle-même; car ce n’est

que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se

faire valoir. Le mouvement du capital n’a donc pas de limite.» [5]

Au

cours du XXe siècle le capital a démontré, plus encore qu’au moment où

Marx l’étudiait, un degré profond d’indifférence quant à l’usage

social des marchandises produites ou de la finalité des

investissements.

Depuis trente ans, la «

richesse abstraite» a pris toujours

plus la forme de masses de capital-argent en quête de valorisation,

placées entre les mains d’institutions – grandes banques, sociétés

d’assurance, fonds de pension et hedge funds – dont le «métier» est de

valoriser leurs avoirs de façon purement financière, sans quitter la

sphère des marchés de titres et d’actifs fictifs «dérivés» de titres,

sans passer par la production. Alors que les actions et les titres de

dette – publique, d’entreprises ou de ménages – ne sont que des

«à-valoir», des droits à s’approprier une partie de la valeur et de la

plus-value, des concentrations immenses de capital-argent empruntent le

«

cycle raccourci A-A’» qui représente l’expression suprême de

ce que Marx nomme le fétichisme de l’argent. Exprimée par des formes

d’argent de plus en plus abstraites, fictives, «notionnelles» (terme

utilisé par les économistes de la finance), l’indifférence aux

conséquences de la valorisation sans fin et sans limites du capital

imprègne l’économie et la politique, même en «temps de paix».

Les traits majeurs du capital-porteur d’intérêt soulignés par Marx – «

extériorité à la production» et conviction que

«l’intérêt représente le fruit proprement dit du capital, la chose

première, le profit d’entreprise apparaissant comme un simple accessoire

et additif qui s’ajoute au cours du procès de reproduction» –

mettent les dirigeants capitalistes face à la société tout entière, la

répartition (le 1% face aux 99% d’OWS) étant seulement l’expression la

plus facilement saisissable de processus bien plus profonds. Au sommet

des grands groupes financiers, ceux dits «à dominante industrielle» au

même titre que tous les autres, il y a fusion quasi complète entre le

«capital-propriété» et le «capital-fonction» identifiés par Marx pour

les opposer en partie. «L’ère des managers» a cédé la place à une

nouvelle ère où il y a une identité de vues à peu près complète entre

les actionnaires et les dirigeants. Pour un capital où la finance est

aux postes de commande, la poursuite de la valorisation «

sans fin et sans limite»

doit être menée d’autant plus impitoyablement que le système est en

crise. Les «à-valoir» sur la production, dont l’appropriation sous forme

de dividendes ou d’intérêts est menacée, atteignent des montants qui

n’ont jamais été aussi élevés depuis les années 1920. C’est pourquoi,

qu’il s’agisse des travailleurs que le capital parvient encore à

employer étant donné la situation de surproduction, des ressources de

base qui se raréfient ou encore du positionnement face au changement

climatique et à ses conséquences prévisibles, le réflexe qui l’emporte

au sein du capital pris dans son ensemble est l’exploitation des «

deux sources d’où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur»

[6] et cela sans limites, jusqu’à épuisement, quelles qu’en soient les

conséquences. Dans cet article, il n’est pas possible d’étendre

l’analyse aux questions écologiques et à leur interaction avec le

mouvement de l’accumulation et ses contradictions. La crise a rendu les

interactions plus étroites encore, ainsi que le dernier rapport de

l’Agence internationale de l’énergie (AIE) le montre [7].

Centralisation et concentration du capital et intensification de la concurrence intercapitaliste

L’idée associée à l’expression les «maîtres du monde», celle d’une

société planétaire à la Métropolis de Fritz Lang, vient d’être

confortée par la publication de trois chercheurs du Department of

Management, Technology and Economics (D-MTEC) de l’ETHZ de Zurich d’une

étude statistique et mathématique («The Network of Global Corporate

Control») très poussée sur les interconnexions financières entre les

plus grandes banques et entreprises transnationales [8]. Un autre

article serait nécessaire pour examiner la méthodologie, les données de

base et les conclusions de cette étude. Celle-ci est ambitieuse, les

implications de ses résultats sont importantes, mais ces résultats

exigent d’être croisés avec d’autres faits. Quel sens donner au

classement de cinq groupes financiers français (dont Axa au 4e rang et

la Société Générale au 24e) dans les cinquante premiers groupes

mondiaux rangés par le nombre de leurs liens, caractérisés comme étant

de «contrôle» sur d’autres banques et entreprises? Comment réconcilier

cette information avec l’obligation de leur venir en sauvetage? La

densité des interconnexions financières ne traduit-elle pas surtout des

flux d’opérations financières dont les groupes en question sont les

intermédiaires, ceux avec le plus grand nombre de liens n’ayant que le

statut de nœuds dans le système, et pas celui de centralisateurs de

valeur et de plus-value [9]?

La publicité donnée à cette étude exige de faire deux séries

d’observations théoriques, qui sont au demeurant indispensables à la

compréhension de la situation mondiale. Les processus de libéralisation

et de privatisation ont fortement renforcé les mécanismes de

centralisation et de concentration du capital, tant au plan national

que de façon transnationale. Ces processus ont concerné le «Sud» autant

que le «Nord». Dans des secteurs donnés des pays dits «émergents» –

la banque et les services financiers, l’agro-industrie, les mines et

les métaux de base –, on a vu la centralisation et la concentration du

capital et son expansion vers les pays voisins. Au Brésil et en

Argentine par exemple, la formation d’oligarchies «modernes» puissantes

est allée de pair avec de forts processus endogènes d’accumulation

financiarisée et la mise en valeur «d’avantages comparatifs» conformes

aux besoins en matières premières de cette accumulation mondiale, dont

la Chine est devenue le pivot. Des oligopoles rivalisant avec leurs

semblables nord-américains ou australiens dans l’extraction et la

transformation des métaux et l’agro-industrie s’y sont constitués, en

particulier au Brésil. Du fait de la mondialisation, les

interconnexions entre les banques et entre celles-ci et les entreprises

engagées dans la production industrielle et les services sont devenues

plus fortement transnationales qu’elles ne l’ont jamais été. Le champ

d’action de ce que Lénine nommait «l’entrelacement» est celui de

l’économie mondiale. Le capitalisme n’est pas monolithique pour autant.

L’entrelacement n’efface pas la concurrence entre les oligopoles qui

ont retrouvé à l’occasion de la crise des traits nationaux et des

comportements peu coopératifs. Ce qui prévaut aujourd’hui dans l’arène

mondiale est ce que Marx nomme

«l’anarchie de la production»,

dont l’aiguillon est la concurrence, même si le monopole et l’oligopole

sont la forme absolument dominante des «capitaux nombreux» qui

déclinent le capital pris comme totalité. Les Etats, ou plus exactement

certains Etats, ceux qui en ont encore les moyens, sont de plus en plus

les agents actifs de cette concurrence. Le seul qui en garde les

moyens en Europe continentale est l’Allemagne. Ce n’est pas le cas de

la France où la bourgeoisie s’est faite de nouveau financière et

rentière, a laissé un processus de désindustrialisation se faire, s’est

enfermée dans le choix énergétique du nucléaire et voit désormais ses

«champions nationaux» sombrer les uns après les autres. D’où les

interrogations sur le sens de la présence des banques françaises dans

les cinquante «maîtres du monde».

L’autre remarque majeure concernant la centralisation-concentration du

capital nous ramène à notre fil conducteur. La raison pour laquelle les

lois coercitives de la concurrence défont les tendances allant dans le

sens de l’entente entre les oligopoles mondiaux est que le capital,

aussi centralisé qu’il soit, n’a pas le pouvoir de se libérer pour

autant des contradictions qui lui sont consubstantielles, pas plus

qu’il ne peut bloquer le moment où il se retrouve face à ses «

limites immanentes».

Le capital «rattrapé» par les méthodes choisies depuis quarante ans pour surmonter les barrières immanentes

La crise commencée en août 2007 survient donc au terme d’une très longue phase

(plus

de cinquante ans) d’accumulation presque ininterrompue. Les

bourgeoisies ont tiré pleinement parti de la politique mise en œuvre à

partir de l’URSS et plus tard de la Chine (en Indonésie notamment entre

1960 et 1965) pour contenir la révolution sociale anticapitaliste et

anti-impérialiste partout où elle est apparue et pour briser le

mouvement révolutionnaire antibureaucratique depuis Berlin en 1953 et

Budapest en 1956 jusqu’à Tiananmen en 1989. Le capital – les

gouvernements des principaux pays capitalistes dans des rapports

changeants avec les foyers privés de centralisation du capital et de

pouvoir de la finance et de la grande industrie – a pu trouver à partir

de 1978-1980 des réponses aux barrières résultant de ses contradictions

internes. En 1973-75, la période dite des «trente glorieuses» – dont

le fondement, on ne le dira jamais assez, a été l’immense destruction

de capital productif et de moyens de transport et de communication

provoquée par l’effet successif de la crise des années 1930 et de la

Seconde Guerre mondiale – a pris fin avec la récession. Le capital s’est

trouvé de nouveau confronté à ses contradictions internes, sous la

forme de ce que certains ont nommé la «crise structurelle du

capitalisme».

Trois réponses successives – qui se sont non pas substituées mais

ajoutées les unes aux autres – ont permis au capital de prolonger

l’accumulation de plus de trente ans. C’est d’abord, après une dernière

tentative de «relance keynésienne» en 1975-77, l’adoption à partir de

1978 des politiques néoconservatrices de libéralisation et de

déréglementation dont la mondialisation du capital est issue. La

«troisième révolution industrielle» des technologies de l’information et

de la communication y est étroitement associée. Même si les TIC ont

été un facteur qui a contribué à en assurer le succès, cette réponse a

été avant tout politique. Elle a reposé sur ce socle

idéologico-théorique très fort construit par Friedrich Hayek et Milton

Friedman [10]. Puis, à partir de la première moitié des années 1990, la

seconde réponse a été la mise en place de ce «régime de croissance»

décrit plus haut, dans lequel l’endettement privé et, dans une moindre

mesure, l’endettement public sont devenus le soutien central à

l’accumulation. La troisième réponse a été l’incorporation par étapes

de la Chine dans les mécanismes de l’accumulation mondiale, l’entrée de

celle-ci à l’OMC en étant le couronnement.

En prenant l’idée que le capital voit «

les mêmes barrières se

dresser devant lui à une échelle encore plus imposante»

comme fil conducteur, c’est en partant de ces trois séries de facteurs

que l’ampleur et la durée probable de la grande crise commencée en

août 2007 peuvent être appréciées.

La suraccumulation comme substrat fondamental de la crise

La longueur exceptionnelle de la phase d’accumulation – qui a connu des

moments de ralentissement et un nombre croissant d’avertissements

(dont la crise asiatique de 1988 en particulier), mais qui n’a pas

connu de vraie césure – et l’intégration en fin de période de la Chine

dans le marché mondial font de la suraccumulation la plus importante

barrière que le capital retrouve de nouveau devant lui. Au-delà des

traits spécifiques de chaque grande crise, la suraccumulation du

capital en est la raison première. La soif insatiable de plus-value du

capital et le fait que le capital «

veut qu’on produise

exclusivement pour lui, alors que les moyens de production devraient

servir à une extension continue de la vie sociale» [11] expliquent

que les crises sont toujours fondamentalement des crises de

suraccumulation de capacités de production, dont le corollaire est la

surproduction de marchandises. Cette suraccumulation et cette

surproduction sont «relatives» [12], le point de référence étant le

taux de profit minimum auquel les capitalistes continuent d’investir et

de produire. L’ampleur de la suraccumulation aujourd’hui tient à ce

que les conditions spécifiques qui ont conduit à la crise et qui la

prolongent,ont pendant longtemps masqué le mouvement sous-jacent de

baisse du profit. Il s’agit de bien autre chose que de l’euphorie

classique des booms de fin de cycle. Moins encore de faits imputables

aux traders. Il y a eu, cas dans le cas des Etats-Unis et des pays de

l’UE, une désactivation par l’endettement toujours élevé permis par les

«innovations financières» des mécanismes d’avertissement. Dans le cas

de la Chine, ce sont des raisons politiques qui interdisent à la baisse

du taux de profit, tout à fait identifiable, de venir freiner

l’accumulation de capacités productives nouvelles, moins encore de la

stopper.

Dans chaque grande crise, la suraccumulation de capacités de production

et la surproduction de marchandises sont celles de secteurs et

d’industries spécifiques. La crise provoque ensuite par contagion un

état de surproduction dans d’autres industries et secteurs. Le niveau

d’analyse pertinent est sectoriel et souvent national. A partir du

moment où la crise financière a commencé, en 2007 et 2008, à mettre à

mal les mécanismes d’endettement et à provoquer la contraction du

crédit (le «

credit crunch»), certains secteurs (l’immobilier

et le bâtiment aux Etats-Unis, en Irlande, en Espagne, au Royaume-Uni)

et certaines industries (l’automobile aux Etats-Unis et dans tous les

pays constructeurs en Europe) se sont révélés être en très forte

surcapacité. Aujourd’hui encore, on y trouve des stocks de logements et

de bureaux ni vendus, ni même loués. Dans les industries électriques

et mécaniques, les surcapacités des rivaux oligopolistiques les plus

faibles (Renault, Peugeot, Fiat, Goodyear) et de leurs fournisseurs,

elles, ont été résorbées par la fermeture de sites et la destruction ou

la délocalisation des machines. Les surcapacités mondiales restent

intactes.

Fin 2008 et en 2009, il y a eu u

ne

destruction de «capital physique», de capacités de production en

Europe et aux Etats-Unis. Ses effets d’assainissement en vue d’une

«reprise» ont été contrecarrés par la poursuite de l’accumulation en

Chine. De 2000 à 2010, la croissance de l’investissement fixe brut

chinois a été en moyenne de 13,3% par an, faisant en sorte que la part

de l’investissement fixe dans le PIB a grimpé de 34% à 46% (voir

graphique «Evolution de la part des composantes du PIB chinois»,

source: Lettre n° 75, juin 2010, de la Direction générale du Trésor,

Ministère de l’économie, France). Cette expansion de l’investissement

est moins le fait de la hausse des dépenses gouvernementales dont les

autres membres du G20 se sont félicités en 2009, que le résultat de

mécanismes profonds qui révèlent des processus incontrôlés, voire d’une

véritable fuite en avant. Les premiers concernent la concurrence

acharnée que les provinces et les grandes municipalités se font pour

investir dans les industries manufacturières et dans la construction

[13]. Il en va du prestige, mais aussi des revenus occultes des pans de

la «bureaucratie-bourgeoisie» chinoise. Les ministères à Pékin

reconnaissent l’existence de surcapacités très importantes dans les

industries lourdes [14]. Pourquoi alors ne pas intervenir? Parce que

les rapports politiques et sociaux propres à la Chine ont enfermé le

PCC dans l’étau de la situation suivante. Comme condition d’une paix

sociale minimale (voir les grèves qui se multiplient), la direction du

PCC a promis au peuple «la croissance». Il a même calculé un taux de

croissance de 7-8% comme étant le minimum compatible avec la stabilité

politique. Mais la croissance ne peut pas reposer sur la consommation

de la majorité de la population. Le PCC ne peut ni concéder aux

travailleurs les conditions politiques leur permettant de se battre

pour des hausses de salaires, ni instaurer des services publics (la

santé, l’éducation universitaire, l’assurance vieillesse), puisque,

dans la trajectoire politique chinoise dont Tienanmen a été le jalon

majeur, cela serait interprété comme un signe d’affaiblissement de son

emprise politique. Les 7 à 8% de taux de croissance ont donc été

obtenus par une expansion démentielle du seul secteur des biens

d’investissement (le secteur I dans les schémas de la reproduction

élargie). La chute entre 2000 et 2010 de la part de la consommation

privée dans le PIB, de 46% à 34%, donne une dimension de l’impasse que

le PCC s’est créée. L’excédent commercial de la Chine est «seulement»

de 5 à 7% du PIB, mais ses ventes représentent presque 10% des

exportations mondiales. Les exportations sont la soupape de la

suraccumulation chinoise, le canal par lequel celle-ci crée un effet

dépressif sur tous les pays qui subissent la concurrence des produits

chinois. Cet effet dépressif provoque un effet en retour de sorte que la

Chine connaît depuis l’été une baisse de ses exportations. La

destruction de capacités de production dans l’industrie manufacturière

de nombreux pays dont on parle peu (textile au Maroc, en Egypte et en

Tunisie par exemple), mais aussi dans d’autres dont on parle davantage

et où elle a été la contrepartie de l’exportation de produits résultant

des filières technologiques des métaux ferreux et non-ferreux et de

l’agro-industrie (cas du Brésil), exprime le poids que la surproduction

chinoise fait peser le marché mondial comme un tout.

Poids écrasant du capital fictif et pouvoir presque inentamé des banques

On en vient à la finance et au capital fictif, dont il a été souvent

question dans mes articles depuis 2007, ainsi que dans mon ouvrage

Les dettes illégitimes (voir sur ce site

«Les dettes illégitimes quand les banques font main basse sur les politiques publiques»).

En

effet, le second trait spécifique de la crise actuelle est d’avoir

éclaté au terme d’au moins vingt ans de recours à l’endettement comme

forme majeure de soutien de la demande dans les pays de l’OCDE. Ce

processus a comporté une création extraordinairement élevée de titres

ayant le caractère d’«à-valoir» sur la production actuelle et à venir.

Ces «à-valoir» ont eu un fondement de plus en plus étroit. A côté des

dividendes sur les actions et des intérêts sur des prêts aux Etats, on a

vu la croissance du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire

qui sont des ponctions directes sur les salaires. Le poids du capital

s’exerce sur les salariés à la fois sur leur lieu de travail et comme

débiteur auprès des banques. Ce sont donc des «à-valoir» de plus en

fragiles qui ont servi de base pour une accumulation (ce mot est utilisé

faute de mieux) d’actifs «fictifs au énième degré». La crise des

crédits hypothécaires

subprime en a momentanément détruit une

petite partie. Mais même les banques centrales n’en connaissent pas

vraiment le montant astronomique, ni les circuits et les détenteurs

exacts en raison du système financier de l’ombre

(shadow banking system).

On ne dispose que d’estimations assez vagues. Ce qu’on a nommé la

financiarisation a été la plongée quasi structurelle dans une situation

décrite par Marx dans un passage peu commenté du premier chapitre du

livre II du

Capital. Il y note qu’aussi bizarre qui cela puisse paraître en plein triomphe du capital industriel, «

le procès de production capitaliste apparaît seulement comme un mal nécessaire pour faire de l’argent», de sorte que «

toutes

les nations adonnées au mode de production capitaliste sont prises

périodiquement du vertige de vouloir faire de l’argent sans

l’intermédiaire du procès de production». A partir des années 1980,

dans les pays capitalistes centraux, Etats-Unis en tête, le «vertige» a

commencé à prendre un caractère structurel. La finance a donné à ce

vertige, fruit du fétichisme de l’argent, des assises

politico-institutionnelles très fortes. Il est parvenu à faire reposer

le «pouvoir de la finance» et les croyances fétiches qu’il charrie sur

un degré de mondialisation, notamment financière, inédite dans

l’histoire du capitalisme.

La clef de voûte de ce pouvoir est la dette publique des pays de

l’OCDE. En un premier temps, dès les années1980, le service de la dette

a opéré à partir des impôts un immense transfert de valeur et de

plus-value vers les fonds de placement et les banques, par le canal de

la dette du tiers-monde bien sûr, mais à une échelle bien plus élevée

par le canal de la dette des pays capitalistes avancés. Ce transfert

est l’une des causes de la modification profonde dans la répartition du

revenu entre le capital et le travail. Plus le capital a renforcé son

pouvoir social et politique, plus les entreprises, les détenteurs de

titres et les patrimoines les plus élevés ont été en mesure d’agir

politiquement pour se libérer du poids de l’impôt. L’obligation pour

les gouvernements de recourir à l’emprunt s’est sans cesse accrue. A

partir du premier gouvernement Clinton, on commence à ne plus avoir

affaire aux Etats-Unis à des politiques monétaires d’accommodement de

la finance, mais à un début de «capture de l’Etat» par les grandes

banques [15]. La nomination de Robert Rubin, président de Goldman

Sachs, a représenté un moment de cette capture. La crise de septembre

2008, avec Henry Paulson aux manettes de commande, a parachevé le

processus. Elle a ouvert la phase actuelle qui est marquée par la

contradiction centrale suivante, propre au soutien de la croissance sur

une période aussi longue. On en prendra conscience de façon toujours

plus aiguë dans les mois qui viennent! Les «marchés», c’est-à-dire les

banques et les investisseurs financiers, dictent la conduite des

gouvernements occidentaux, l’axe étant, comme on le voit si clairement

en Grèce, la défense des intérêts économiques et politiques des

créanciers quelles qu’en soient les conséquences en termes de

souffrance sociale. Mais en raison du montant et des conditions

d’accumulation des actifs fictifs, une crise financière majeure peut se

déchaîner à tout moment sans que ni le moment ni le point de rupture

du système financier puissent être prévus.

Les raisons dépassent celles propres aux opérations des banques sur

lesquelles l’accent est mis le plus souvent: nature des actifs fictifs;

épuration très incomplète des actifs toxiques de 2007, notamment pas

les banques européennes; dimension de ce qui est nommé «l’effet de

levier» [16], etc. Le capital souffre d’un manque aigu de plus-value

que la surexploitation des travailleurs employés, grâce à l’armée

industrielle de réserve, ainsi que le pillage des ressources de la

planète compensent de moins en moins. Si la masse du capital engagé

dans l’extraction de plus-value stagne ou se contracte, il arrive un

moment où aucun accroissement du taux d’exploitation ne peut en

contrecarrer les effets. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir des

banques est presque inentamé et qu’il existe plus que jamais une masse,

très importante et très vulnérable, d’«à-valoir» sur la production

ainsi que de produits dérivés et autres actifs «fictifs au énième

degré»? Sur fond de suraccumulation et de surproduction chroniques, les

conséquences en sont, entre autres, les suivantes.

La première est de donner lieu à des politiques économiques et

monétaires qui poursuivent deux objectifs aux effets contradictoires.

Il faut, par la voie des privatisations, ouvrir au capital des secteurs

protégés socialement, afin de lui offrir des opportunités de profit en

attendant, ou pour mieux dire en espérant, que les conditions

d’ensemble de «sortie de crise» se recréent. Les projets de

privatisation et «d’ouverture à la concurrence» programmés sont donc

mis en œuvre et de nouveaux sont conçus. Mais il faut aussi essayer

d’éviter que se produise un effondrement économique qui verrait

nécessairement la destruction d’une partie du capital fictif, à

commencer par celui ayant la forme de créances, de titres de dette. Or

le caractère pro-cyclique (d’accentuation de la récession) du premier

objectif a pour effet d’en renforcer la possibilité.

Il y a, parallèlement, la contradiction, un peu semblable mais quand

même différente, qui voit les «marchés» imposer des politiques

d’austérité par peur du défaut de paiement et rendre celui-ci de plus

en plus inévitable du seul fait

mécanique de la contraction accentuée de l’activité économique.

L’autre conséquence majeure du pouvoir de la finance et de la capacité

qu’elle a eue de limiter très fortement la destruction du capital

fictif dans les pays de l’OCDE est l’existence de cette masse énorme

d’argent – masse fictive aux effets réels – qui passe continuellement

d’une forme de placement à une autre, créant une instabilité financière

très forte, générant des bulles qui peuvent être autant de

déclencheurs de crise généralisée et aiguisant souvent, dans le cas de

la spéculation sur les produits alimentaires notamment, les conflits

sociaux.

L’extrême faiblesse des outils de politique économique

Le dernier grand trait de la crise est qu’elle a éclaté et s’est

développée alors que les politiques de libéralisation et de

déréglementation étaient venues détruire les conditions géopolitiques et

macrosociales dans lesquelles des instruments anticycliques d’une

certaine efficacité avaient été précédemment mis au point. Pour le

capital les politiques de libéralisation ont leur «bon côté», mais elles

en ont aussi un «mauvais». La libéralisation a mis les travailleurs en

concurrence de pays à pays et de continent à continent comme jamais

auparavant. Elle a ouvert la voie à la déréglementation et aux

privatisations. Les positions du Travail face au Capital ont été très

fortement affaiblies, éliminant jusqu’à présent la «peur des masses»

comme aiguillon de la conduite du capital. L’envers de la médaille est

constitué par cette carence d’instruments anticycliques, aucun substitut

n’ayant été trouvé à ceux du keynésianisme, ainsi que par la rivalité

intense entre les protagonistes majeurs de l’économie capitaliste

mondialisée, dans une phase où la puissance hégémonique en place a perdu

tous les moyens de son hégémonie, à l’exception des moyens militaires

dont elle ne peut utiliser qu’une petite partie et dans ce cas-là pour

l’instant sans grand succès.

Le seul instrument disponible est l’émission de monnaie, la planche à

billets à l’intention des gouvernements (cas des Etats-Unis où la Fed

achète une partie des bons du Trésor), mais surtout au bénéfice des

banques. Ce terrain est aussi le seul où une forme de coopération

internationale fonctionne. L’annonce le 30 novembre 2011 de la création

de liquidités en dollars, d’un commun accord entre banques centrales à

l’initiative de la Fed, pour contrecarrer l’assèchement du

refinancement des banques européennes par leurs homologues étatsuniens,

en est le dernier exemple en date.

Résister et s’engager dans des eaux où on n’a encore jamais navigué

J’ai expliqué comme d’autres [17] la nécessité, incontournable, absolue

de se disposer dans la perspective d’un krach financier majeur pour

saisir les banques. Cet article exige une conclusion plus large. Aucune

«sortie de crise» ne se dessine pour le capital au plan mondial, dans

un horizon de temps prévisible. Pour les grands centres singuliers de

valorisation du capital que sont les groupes industriels européens,

l’heure est à la migration vers des cieux plus cléments, vers les

économies qui combinent un taux d’exploitation élevé et un marché

domestique important. Les conditions de la reproduction sociale des

classes populaires sont menacées. La montée de la pauvreté et la

paupérisation rampante qui touche des couches toujours plus importantes

des salarié·e·s en sont l’expression. Le Royaume-Uni en a été l’un des

laboratoires avant même que la crise n’éclate [18]. Plus celle-ci dure,

plus s’éloignera tout autre avenir pour les salarié·e·s que la

précarité et la baisse du niveau de vie.

Les maîtres mots qui sont martelés sont «adaptation», «sacrifice

nécessaire». De temps en temps, des syndicats peuvent pour maintenir la

plus petite légitimité appeler à des journées d’action. La grève d’un

jour (30 novembre) des agents de l’Etat au Royaume-Uni en est l’exemple

le plus récent. Mais comme je l’ai écrit plus haut, l’avenir des

travailleurs et des jeunes dépend très largement, sinon entièrement, de

leur capacité à s’ouvrir des espaces et des «temps de respiration»

politiques propres, à partir de dynamiques dont désormais eux seuls

peuvent être le moteur. Un autre monde est très certainement possible,

mais il ne peut plus se dessiner que pour autant que l’action ouvre la

voie à la pensée, laquelle, plus que jamais, ne peut être que

collective. C’est un renversement complet avec les périodes où il

existait, au moins en apparence, des plans préétablis de la société

future, que ce soit ceux de certains socialistes utopiques ou du

Komintern de Dimitrov [1882-1949, secrétaire général du Kommintern de

1934 à sa dissolution en 1943].

Les navigateurs anglais ont forgé au XVIe siècle la belle expression «

uncharted waters», des eaux où on n’a encore jamais navigué, pour lesquelles il n’y a aucune carte. C’est notre cas aujourd’hui.

(Début décembre 2011)

____

[1] CNUCED,

L’économie mondiale face aux enjeux politique d’après-crise, Genève, septembre 2011.

[2] Marx,

Manuscrit de 1857-58, Editions Sociales, Paris, 1980, vol. 1.

[3] Paul Mattick,

Crises et théories des crises, Editions Champ libre, Paris, 1976, pp. 113-114.

[4] Marx,

Manuscrit de 1857-58, Editions Sociales, Paris, 1980, vol. 1, p. 273.

[5] Marx,

Le Capital, Livre I, tome 1, Editions Sociales, pp. 113-114, 156-157.

[6] Marx,

Le Capital, Livre I, tome 2, Editions Sociales, pp. 181-182.

[7] Voir le très bon article d’Antoine Reverchon, «Quelle est la vraie valeur des réserves d’éngergie fossile?»,

Le Monde Economie, 15 novembre 2011 (valeur boursière ou valeur pour la société humaine).

[8] Stefania Vitali, James B. Glattfelder and Stefano Battiston,

The Network of Global Corporate Control.

[9] Autant de questions qu’il faudait creuser pour voir si l’étude de

l’ETHZ est justiciable d’une problématique relevant du capital financier

de Hilferding et Lénine.

[10] Voir Pierre Dardot et Christian Laval,

La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Editions La Découverte, 2009.

[11] Marx,

Le Capital, Livre III, tome 6, Editions Sociales, p. 263.

[12] Marx soulève l’hypothèse de situations où il y aurait une «suraccumulation absolue» de capital.

Ibid., pp. 234-265.

[13] Voir l’article de Mylène Gaulard, «Les limites de la croissance chinoise», in

Revue Tiers Monde, n° 200, décembre 2009, pp. 875-893.

[14] Le site de l’édition en anglais du quotidien du PCC abonde d’exemples (

http://english.peopledaily.com.cn/).

Il suffit de taper les termes China overcapacity pour les trouver. On

peut consulter aussi l’étude faite pour la Chambre de commerce

européenne:

Overcapacity in China. Causes, Impacs and Recommendations, 2009.

[15] S. Johnson and J. Kwak,

13 Bankers – The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Pantheon Books, New York, 2010.

[16] Voir mon livre

Les dettes illégitimes, Raisons d’agir, 2011 et Louis Gil,

La crise financière et monétaire mondiale, M Editeur, Québec, 2011.

[17] A commencer par Frédéric Lordon. Voir son blog

La pompe à phynance sur les blogs du

Diplo et son ouvrage

La crise de trop. Reconstruction d’un monde failli, Fayard, 2009, ainsi que son intervention que l’on trouve aussi sur ce site TV A l’Encontre, sur la

homepage.

[18] Voir l’ouvrage de Owen Jones,

Chavs. The Demonization of the Working Class, Verso Ed, avril 2011.

Como

en películas de gángsteres, cuando un asesino intenta borrar huellas

del crimen falsificando documentos que lo podrían involucrar, han

procedido personeros del ministerio de Educación chileno con respecto a

ese pasado inmediato del cual muchos de ellos provienen, sino física,

por lo menos ideológicamente.

Como

en películas de gángsteres, cuando un asesino intenta borrar huellas

del crimen falsificando documentos que lo podrían involucrar, han

procedido personeros del ministerio de Educación chileno con respecto a

ese pasado inmediato del cual muchos de ellos provienen, sino física,

por lo menos ideológicamente.